【アメ車】プリマス フューリー 映画の主人公にもなった有名なアメ車!

アメ車のプリマスフューリーをご存知でしょうか?

日本ではシボレーやフォードが有名ですがクライスラーのプリマス部門から販売されていたフラッグシップモデルになります。

しかもこの1958年プリマス フューリーはあの有名な映画の主人公にもなったアメ車なのです!

目次

プリマス フューリーとは?

1950年代当時クライスラーのエントリーモデルだったプリマスにも当時人気であった豪華なモデルでショールームへと顧客を呼び寄せるために企画されたフラッグシップモデルになります。

フューリーモデルは1956年から実際に販売されたモデルになります。

フューリーはギリシャ神話のエリーニュス フリアイ(Furiae)から作られた造語になります。

フューリーと言っても現在でも同様なモデルもある共有コンポーネンツによってスペシャリティーテイストが追加されたモデルになります。

擬態的にはプリマスのベルベディアと同じコンポーネンツを採用してフューリーは初期では2ドアハードトップのみの限定ボディー。

更にはボディーカラーも制限されスペシャリティーカラーで展開されていました。

第1世代のフューリーではボディー形状は初期の2ドアハードトップのみではなく4ドアハードトップ、4ドアセダン、ステーションワゴンと顧客のニーズに合わせて展開されていました。

第1世代でも1959年のフューリーにのみ特別なスポーツフューリーがラインナップされていました。

フューリーの各世代別年式チャートは下記になります。

プリマス フューリー世代別年式チャート

世代 | 年式 |

第1世代 | 1956年~1961年 |

第2世代 | 1962年~1964年 |

第3世代 | 1965年~1968年 |

第4世代 | 1969年~1974年 |

第5世代 | 1975年~1976年 |

第1世代プリマス フューリースペック

販売期間 | 1956年~1961年 |

乗車定員 | 4名 |

ボディー形状 | 4ドアハードトップ |

エンジンスペック | V型8気筒 |

駆動方式 | FR |

サスペンション | フロント:ウィッシュボーン |

変速機 | 3AT |

プラットフォーム | クライスラー |

あの映画の主人公になった1958年プリマス フューリー

1958年プリマス(プリムス)フューリーは1983年に公開されたアメリカのホラー映画の「クリスティーン」の主人公になったアメ車です。

同じ名前の小説が元になった映画で50年代のアメ車好きな人でしたら見る価値のある作品となっています。

主人公となっているアメ車は1958年の赤いプリマス フューリーですが劇中に出てくる他のアメ車もとても魅力的で映画の内容と共に出ている他のアメ車にも注目して見て欲しい作品ですね。

当時のカスタム等も参考になるかもしれませんね。

シボレーのインパラが出来るキッカケにもなったアメ車

プリマス フューリーというと日本ではアメ車好きな人以外はあまり知らないのかもしれませんが、実はこのプリマスのフューリーブランドこそがあのインパラが出来るきっかけになったアメ車といっても過言ではありません。

1956年にクライスラーが当時最高級フルサイズを展開していたプリマスブランドのベルベディアよりさらに高級感をプラスしたフューリーを展開したことが1958年にシボレーがベルエアからインパラを作るきっかけとなったのです。

シボレーのインパラはベルエアの2ドアスポーツクーペと2ドアコンバーチブルのみインパラグレードとして展開して販売その後に独立させて成功しています。

このインパラよりも前にクライスラーは1956年にプリマスの最高級フルサイズであったベルベディアのスポーツクーペモデルをさらに高級感をプラスしてフューリーブランドとしてスペシャリティー2ドアハードトップを販売しました。

フューリーはベルベディアと共通のプラットフォームを持ちますが、ボディーカラーなど全てにおいてベルベディアよりも高級感のあるアメ車となっています。

1958年プリマスフューリーの魅力

1958年プリマス フューリーの魅力は何と言っても特徴的なフロントデザインです。

当時の対抗車種としてのインパラに比べるとそのフロントフェイスの違いはとても良く分かります。

インパラは現代の車同様にバンパー、フロントグリル、ヘッドライトとそれぞれが別れて所謂通常の車としての基本デザインとなっていますが、プリマス フューリーはその概念が違います。

フロントバンパーの形状が湾曲していて中央部が上にせりあがった特徴的なデザインとなっています。

この中央部のデザインによってフロントグリルはバンパーの下部分にも追加されたデザインとなっています。

更に上部のバンパーはヘッドライトの直下まで伸びていてフロントグリルがバンパーとヘッドライトを一体化させる特徴のあるデザインとなっています。

このデザインを活かすためにヘッドライトを囲むトリム等もサイドギリギリまでグリルで覆われるビッググリルデザインとなっています。

実際の穴が開いてエアーを取り入れるグリルとしての役割をしているのはヘッドライトより中央の部分のみとなり、ヘッドライト下のグリル部分はあくまでもデザインとなっています。

バンパー下部のグリル部分は実際に穴の開いたダミーではなく実用性のあるグリルとなっています。

大きな取り込み口によって大量のエアーを取り込むことが出来ますのでオーバーヒートなどの予防にもなる考えられたデザインとなります。

実際には停車したままエンジンを長時間かけっぱなしにしていますと取り込み口が大きくてもエアーを巻き込む量が少ない為オーバーヒートの危険性はありますけどね…

走行中であれば問題なく快適にエンジンを冷やしてくれアメ車らしいドロドロと重低音な排気音をなびかせ軽快な走りを見せてくれます。

ちなみに停車時(渋滞時等)にもオーバーヒートの心配をせず安心して乗りたい人はファンシュラウドの追加やエレクトリックファン等必要な対策は簡単に可能です。

この当時のアメ車はエンジンルーム内がとても広くて大きくカスタマイズはとても簡単に出来ますよ。

また、見た目を重視する人はファンシュラウドやエレクトリックファン等もエスステリ綾インテリアに合わせてカラーリングやクローム加工を施すとよりカッコよくなり愛着も空きますね。

特徴のあるテールフィン

1958年プリマスフューリーは50年代のアメ車デザインを代表するテールフィンも当然備えています。

比較される同年代のインパラのテールフィンは控えめですがフューリーは後部でズンとせりあがった見た目でテールフィンがある事が一目でわかるデザインとなっています。

また、このテールフィンに注目をして欲しいと言わんばかりにサイドモールデザインがフロントからリアにかけて広くなりテールフィン部分でズンと上にはね上げられたデザインとなっているのも特徴です。

更にはこのテールフィン最後部のモールデザイン部分に注目して欲しいとばかりにメダルデザインのエンブレムとフューリーのロゴが大きく主張をしているのです!

通常であればフロントグリルやリアのトランク部分に大きくエンブレムやロゴデザインを配置するのですが1958年プリマスフューリーの場合はこのテールフィンの最高到達点にエンブレムとロゴが配置されています。

ここにあえて持ってくるあたり他のアメ車…他の自動車とのデザインの違いを見せつけてくれる車種ですね!

フューリー以外の自動車のカスタム手法として取り入れても良いデザインかもしれませんね。

通常の位置にあるエムブレムをあえて再度に持ってくる…簡単なカスタムではありますがその効果は抜群かと思います。

シンプルでいて洗練されたリアデザイン

クロームパーツやグリルデザイン等で全てが一体化された特徴的なフロントデザインとはうってかわってリアデザインはとてもシンプルなデザインなのも1958年プリマスフューリーの特徴です。

このリアデザインを見て多くの人はアレ…テールランプしかない。

なんて思うのかもしれません。

実際この年代のアメ車は多くの場合、日本車の様にアンバー(黄色)のウインカー(ターンシグナル)が付いていない事に気が付くかと思います。

アメ車を所有したことのある人はわかるかとおもいますが、アメリカではこのターンシグナルはテールランプと一体化されていることが多いのです。

どういうことなのかというと、赤いテールランプだけでブレーキランプ、ライトをつけた時のテールランプ、ウインカーを出したときのウインカーランプの3つの役割を一つのランプでこなしているのです。

通常通りヘッドライトやスモールライト、尾灯等のスイッチをオンにする事で通常通り赤いランプが付きます。

ブレーキを踏んだ時には強い光を出して強く光ります。

コレは通常の日本車と変わりませんよね。

バルブ交換(ランプの交換)をされた事のある人なら分かるかと思いますが、ブレーキランプとテールランプの併用をしていますのでバルブ(電球)はダブルランプと言われる電極が二つあるバルブになります。

これにより通常のテールランプは一つの電極のみでブレーキを踏むと二つの電極が使われ強く光るというバルブですね。

この構造を利用してターンシグナル(ウインカー)としての役割も同時にこなしているのです。

ブレーキと同じでウインカーを出したときに強い光を点滅して出す事でウインカーの役割をしています。

ブレーキを踏んでいても売院化を出す事で出した方向のテールランプは点滅をして後続車に知らせることができます。

ただ…この一体化構造には一つだけ欠陥があるのです。

それはハザードランプを使用したときです。

ハザードランプの場合両方が点滅をしますよね。

この構造ですとブレーキをしたままハザードをオンにすると…点滅をして知らせてくれそうなのですが、実はブレーキランプの方が重要性が高いという事でハザードの点滅はおこなわれずにブレーキランプとして左右両方が強い光を出したままブレーキを踏んだ状態と同じ状態のままになってしまうのです。

ブレーキを放すとハザードランプとして点滅するのですが…そのためにはギアをパーキングに入れてパーキングブレーキをしてブレーキを放す必要がありますン度エその間はブレーキをして止まっている状況と変わりません…

このハザードの事が無ければとてもシンプルで良いデザインでだと思うのですが…

この為リアデザインはとてもシンプルで丸くてかわいい赤いテールランプがテールフィンの下にチョンと付いているだけで他はクロームの重厚なバンパーとテールフィンの内部のシンプルなデザインのクロームがより高級感を出すシンプルイズベストなとても良いデザインとなっています。

トランクにあるプリマスのロゴも間隔をあけて主張しすぎないとても良いデザインとなっているのも良いですね。

まとめ

日本ではシボレーのインパラの方が有名ではありますが、インパラが出来るきっかけとなったプリマスのフューリーはとても特徴的なフロントデザインにシンプルなリアデザインと両方の良さを味わう事の出来る贅沢なアメ車です。

更には50年代のアメ車を代表するテールフィンも勿論ついていますのでテールフィンが好きな人にも高級感のあるスペシャリティービンテージカーを求める人に最適なアメ車です。

映画の主人公として採用されるぐらい魅力的であやしい雰囲気のある贅沢なアメ車を是非あなたの目で実際に見てみませんか?

虜になること間違いなしです!

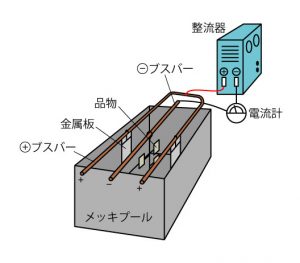

アメ車バンパー再メッキできます

アメ車に不可欠なクロムメッキのリクローム対応可能!

1971年 ビュイック リビエラバンパー

|

| 再メッキ前 |

|

| メッキ剥離後→板金修理後 |

|

| 再メッキ後 |

|  |  |

| 再メッキ前 |

|  |  |

| メッキ剥離後→板金修理後 |

|  |  |

| 再メッキ後 |

アメ車のメッキ手入れ

クロムメッキパーツのアメ車の手入れにおすすめケミカル「メッキング&サビトリキング」についてご紹介させて頂きます。

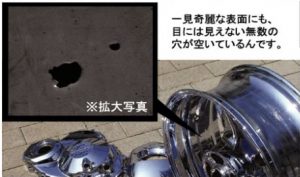

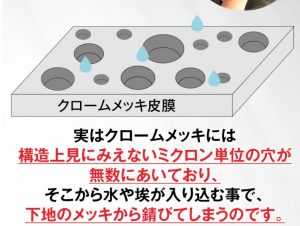

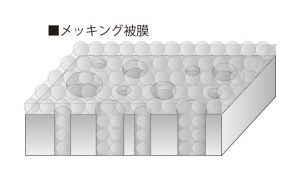

クロムメッキには最大の弱点が!?

クロムメッキには目にみえない無数のミクロン単位の穴があいており、そこから水や埃がはいり、クロムメッキが錆びるよりも前に、下地のメッキが錆びてきてしまいます。

ウオータースポットの発生→点錆び→メッキがめくれるくらいの錆びになってしまいます。

錆びてきていない初期の段階で、この穴を埋める事を強くお勧めいたします。

穴を埋める事で、クロムメッキの穴を埋める事で耐食性が上がます。

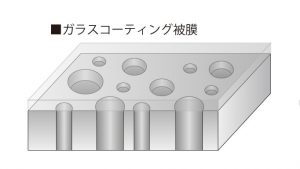

車用のコーティング剤とメッキングの違い

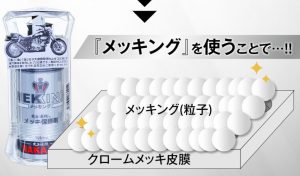

車のガラスコーティング剤の多くは、ボディーを意識して作られておりますので、短期間で広い面積をコーティングしやすい組成になっているものが多く、イメージセロハンテープ状にコーティングされるが、メッキング被膜は、クロムメッキにあいている穴を埋める事を目的として作っておりますので、粒子の細かい被膜が手と手をとりあって穴を埋めながらコーティングするというイメージになります。

(車のコーティング剤の全てがそのような組成ではないです。あくまで一例です)

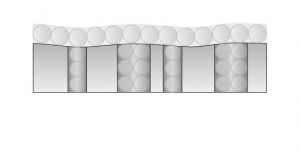

車用のガラスコーティングイメージ図

セロハンテープ状に被膜が形成されるものが多い。塗装の被膜に近く塗装被膜がめくれる時をイメージしていただけるとわかりやすいと思います。

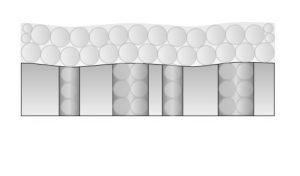

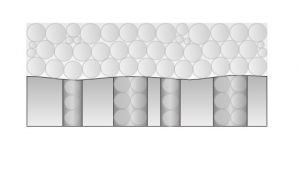

メッキング被膜イメージ図

メッキング被膜は粒子の細かい被膜が手と手をとりあって穴を埋めながらコーティングするイメージで、はがれる時は、人間の垢みたいに、部分にボロボロとめくれる感じになります。

メッキング被膜の効果

※メッキングは1コートで半年もちますので、最初2~3回は1か月に一度くらいを目安に重ね塗布し。その後は半年に1度に塗布することをおすすめいたます。

メッキングが重ね塗布が有効な理由

メッキング被膜は薄い被膜を重ね塗布、重ね塗布することでメッキ面の鏡面度が改善されていきます。クロムメッキ用の光沢剤も配合していますで、薄く被膜を重ね塗布、重ね塗布することで光沢がUPしていきます

厚付けは不可、厚く塗布することで耐食性はあがりますが、鏡面度が改善できなくなるうえにムラムラになってしまいます。鏡面メッキでなく、見た目よりも耐食性をあげたいパーツは厚くたっぷり塗布していただいても問題ありません。

■見た目重視の場合は薄く

■見た目よりも耐食性重視の場合は厚く

メッキングが塗装NGの理由

メッキングは構造上、短期間に広い面積のコーティングを必要とする塗装面だと、メッキング被膜がよけいムラになりやすく、ムラを見逃した場合、とるのが大変なため、塗装面はメッキングNGとさせていただいております。

自分の車のボディー塗装面にメッキング被膜を大量塗布したところ、ムラムラ被膜が5年くらい残ってしまいました。

メッキ加工の事ならNAKARAI

メッキコーティングならMEKKING

メッキのサビ取りならSABITORIKKING

メッキング&サビトリキングを購入する

メッキパーツの悩み相談なら

■メッキが剥がれた

■メッキのくみすがとれない

詳しくは:メッキパーツ相談室まで

クロムメッキの事についてもっと知りたい方は、

詳しくはこちら:クロムメッキの全てが解る。