画像参照元…ヤマハ公式ページ

ヤマハが誇る空冷400『XJ400』

今回ご紹介するのはヤマハの『XJ400D』。

ヤマハが初めて手掛けた400cc空冷4気筒DOHCを搭載したXJ400。1980年6月にミドルクラスの4ストローク4気筒フラグシップモデルに位置付けられ、既に市場で爆発的な人気を誇っていたカワサキZ400FXへの対抗馬として投入されました。

Z400FXの他にもスズキのGSX400FやCBX400Fなど名だたる名車と凌ぎを削り合ってきたまさに400cc空冷4発戦国時代とも言える当時、XJ400はそのデザイン性と性能で好戦してきました。

XJ400に搭載された空冷DOHC2バルブ4気筒エンジンにはSUキャブを採用。ボアストロークは51×48.8mmのショートストロークで、最高出力は45ps/10000rpm、最大トルクは3.5kgf•m/8000rpmの高回転型エンジンとなっています。

ヤマハらしいタイリッシュな見た目はライバル車とは一線を画し、このデザイン性の高さはヤマハのアイデンティティとして常に受け継がれてきました。また空冷4発という物理的に大型化するはずのエンジンも上手くコンパクト化し、スリムなサイズ感となっています。ヤマハ初のミドルクラス空冷4発の話題性に負けないデザインの秀逸さと、エンジンの性能の高さで、バイクとしての完成度もかなり高い一台となっています。

XJ400の販売期間は1980−1984年と短いですが、その間にも様々な仕様のモデルを発売しており、ユーザーを楽しませる為の余念が絶えないのも魅力のひとつです。

今回はそんなXJ400の中でも1981年6月に発売された『XJ400D』にスポットライトを当てているわけですが、このXJ400DはXJシリーズの中でもかなりデザイン性や機能性に拘った一台となっています。XJ400をベースとしてXJ400Dと共にアメリカンスタイルが渋いXJ400スペシャルが同時にラインナップに追加されたモデルです。

XJ400Dはもともと完成度の高いXJ400を更にブラッシュアップさせ、デザイン的にもより秀逸なものとなりました。

目次

XV400Dの主要諸元

車体型式

- 型式:4GD

エンジン

- 型式:4GO

- 種類(バルブ/気筒):直列4気筒4ストローク2バルブDOHC

- 冷却方式:空冷

- 総排気量:398cc

- 燃料供給方式:キャブレター

- 内径(シリンダーボア):51mm

- 行程(ピストンストローク):48.8mm

- 圧縮比:9.5

- 最高出力/回転数:45ps/10000rpm

- 最大トルク/回転数:3.5kgf•m/8000rpm

- 使用燃料:レギュラーガソリン

- 始動方式:セルフスターター式

- 点火方式:フルトランジスタ式

- プラグ型式:D8EA

- 潤滑方式:ウェットサンプ式

- エンジンオイル全容量:2.9L

- 変速機:リターン式6速MT

- 操作方式:フットシフト

寸法

- 全長:2060mm

- 全幅:760mm

- 全高:1130mm

- ホイールベース:1405mm

- 最低地上高:155mm

- シート高:785mm

- 車両重量:197kg

- タイヤサイズ(前):3.00−19

- タイヤサイズ(後):110/90−18

性能

- 乗車定員:2名

- 最小回転半径:2.3m

- 燃料タンク容量:16L

- 燃料消費率:52.0km/L

構造

- フレーム型式:ダブルクレードルフレーム

- 動力伝達方式:チェーン

- キャスター角:27°00’

- 懸架方式(前):テレスコピックフォーク(正立)

- 懸架方式(後):スイングアーム式

- ブレーキ(前):油圧式ダブルディスク

- ブレーキ(後):機械式リーディングトレーリング

洗練されたデザイン

XJ400Dは基本的なフォルムはXJ400とほぼ同一です。スリムでスタイリッシュなフォルムは250ccクラスに見えなくも無いコンパクトな見た目です。

ヘッドライトはシンプルなラウンドタイプが装着されており、その両脇には当時の雰囲気をバリバリに感じる渋いスクエア型のウインカーが採用されています。更にその下にはメッキ加工が施された二連ホーンが装着。保安部品でさえもお洒落な加飾に見えるヤマハのデザイン性の高さが伺えるフロントフェイスとなっています。

ヘッドライト上部にマウントされているのは、引き締まったブラック塗装のスピードとタコの二連メーター。スピードメーターには速度警告灯と書かれたランプが有り、昭和のバイクの雰囲気抜群です。またタコメーターのレッドゾーンは10500rpmからとなっています。

シンプルなアナログメーターの真ん中には鮮やかな色付きレンズの各種インジケーターが配置されています。更にその上にある小さな小窓は電圧計と燃料計となっており、情報をワンルックで確認出来ます。

タンク形状はヤマハらしい流麗でスタイリッシュなデザインのタンクが装着されています。シートに向かってなだらかに下がっていく美しい曲線に、ニーグリップ部分はフラットな加工が施されているというひとつのタンクで2つの異なる表情を見せるという秀逸なデザイン。

タンクカラーは高潔な印象のクリスタルシルバー。明度が高く美しいシルバーカラーをベースにタンクのサイド部分には爽やかなスカイブルーと濃いブルーのグラフィックが施されています。とにかく爽やかな3トーンカラーはシンプルながらも強烈な印象を与えるカラーリングとなっており、タンク以外にもシートカウルとサイドカバーも同色で統一されています。

スリムな車体ですが、ボリューミーなダブルシートを採用。足つきの良さも考慮した上で快適なシートの厚みもしっかり確保されています。シートカウルに向かって徐々に反り上がっていく形状に、スポーティーな要素さえ感じるデザイン性の高いシートです。

タイヤサイズはフロント19インチ・リヤ18インチで、ホイールは5本スポークのキャストホイールが採用されています。車体とリンクした様なスリムでエッジの効いたスポークデザイン。フロントにはダブルブレーキディスクが装着されており、重厚感のある足回り。また煌びやかなメッキ加工が美しいメッキフェンダーが程よいアクセントになっています。

ブラッシュアップされたXJ400D

デザイン性の高いXJ400を更にブラッシュアップさせたXJ400D。基本設計は1981年式のマイナーチェンジモデルをベースとしており、燃焼効率の高いYICS(Yamaha Induction Control System)を装備。またエクステリアも多数変更されています。

まず形状はそのままですが、グラフィックはタンクの曲線に沿う様なデザインへ。エンジンにブラック塗装を施し重厚感が増しています。マフラーデザインの変更は特に目を引き、左右2本出しマフラーから、左右4本出しマフラーへ。サイレンサーもマイルドな形状から攻撃的なスラッシュエンドタイプに変わり、サイドビューとリヤビューにより迫力を持たせています。

ヘッドライトの仕様変更もされており、ハンドル周りに関してはラウンドタイプからスクエアタイプへ、足回りはダブルディスクは穴あきタイプへ変更するなどして細かな仕様にも拘りを光らせています。更にフロントフォークにセミ・エアフォークを採用し、リヤサスにはアジャスタブルダンパーを装着。懸架方式にまで改良の手を加えた事で、より完成度の高いXJとなったのです。

ドレッシーなカスタムだけではなく、マシンとしての高みを目指したかの様な仕様のXJ400Dはまさに魅力の一台となっています。当時の新車価格もXJ400が43万2,000円だったのに対し、XJ400Dは45万2,000円と少しばかり割高に。しかし価格以上の価値がある仕様であるのは間違いなさそうです。

ちなみにXJ400の現在の中古価格は200万円前後となっており、今後も価格の高騰が予想されます。

愛車をいつまでも美しく!

以上、ヤマハ『XJ400D』のご紹介でした。当時ヤマハにとって初となる400cc4発DOHCエンジン搭載モデルとしてバイク史に大きな爪痕を残したモデルで有り、生産終了し絶版車となった現代でも熱狂的なファンによって支持されているまさに名車と言える存在です。

XJ400Dの様な絶版車・旧車にとってやはり外装コンディションの維持はかなり注意していきたいところです。美しい外装と美しいメッキパーツをいつまでもベストな状態で保っていきたいものですね。

もちろん、塗装のコーティングなどのメンテナンスも重要ですが、それと同じくらいメッキパーツへもコーティングを施し愛情を注いでいきましょう。メッキパーツも経年と共にくすみや錆が発生するので、何もせず放っておけば錆腐食が侵食して取り返しのつかない事になり兼ねません・・・特にメッキパーツの多い旧車となれば、尚更メンテナンスには注意していきたいですね。

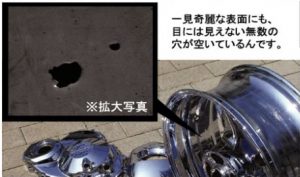

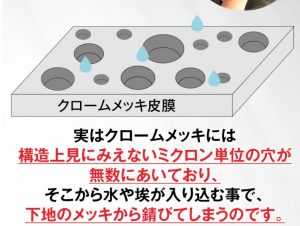

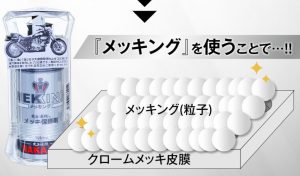

車やバイクに施されているメッキ加工は『クロームメッキ』と呼ばれるキズや錆に強い加工技術ですが、やはりこのクロームメッキも完璧ではありません。確かにクロームメッキの加工面自体は硬く滑らかになっていますが、手触りでは分からないほど無数の穴が表面に存在しています。その穴から水分が入り込み、下地にあるニッケルメッキを侵食しやがて表面のクロームメッキごと剥がれ落ちてしまいます。

それを防ぐ為に、メッキを磨いたりした後はメッキパーツにもコーティングを施してこの水分の侵入を防ぐ必要があるのです。

またメッキ磨きに使用する磨き剤も正しく選ぶ必要があります。メッキはそれこそ人の肌の様に繊細なので、使用するケミカルもメッキ専用で、しかもきちんとしたものを使わないと更に傷みやすくなり錆や劣化の原因になります。

愛車の価値を損なわない、また美しく乗り続けていく為に、しっかりとメンテナンスを依頼するショップやケミカルを選び、愛車を美しく維持していきましょう。

愛車はどのKING?

メッキ手入れ

クロムメッキパーツの多いバイクメッキの手入れにおすすめケミカル「メッキング&サビトリキング」についてご紹介させて頂きます。

クロムメッキには最大の弱点が!?

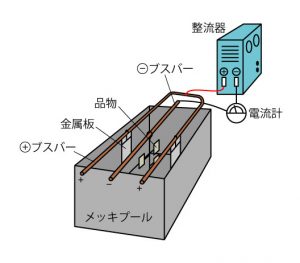

クロムメッキには目にみえない無数のミクロン単位の穴があいており、そこから水や埃がはいり、クロムメッキが錆びるよりも前に、下地のメッキが錆びてきてしまいます。

ウオータースポットの発生→点錆び→メッキがめくれてしまいます。

初期の段階で、この穴を埋める事を強くお勧めいたします。

穴を埋める事で、クロムメッキの耐食性が飛躍的に上がます。

クロムメッキ磨き剤「ミガキング」

クロムメッキ保護剤「メッキング」

クロムメッキ錆落とし剤「サビトリキング」

メッキ加工の事ならNAKARAI

メッキング&サビトリキングを購入する

クロムメッキの事についてもっと知りたい方は

詳しくはこちら:クロムメッキの全てが解る。