【ニーナナレビンの誕生】

トヨタのレビンはトヨタカローラから派生したクーペタイプ。姉妹車にはスプリンタートレノがあった事で部品や外観のデザインなど共通する部分が多く何かと比較されてきました。

私が車の免許を取った時は、しげの秀一氏の漫画『頭文字D』が仲間内で流行していた為、やはりこぞって人気だったのは主人公の藤原拓海が駆るスプリンタートレノが人気でAE86型、通称ハチロクの名もこの漫画で知りました。

その姉妹車であるカローラレビンの存在は当時から知ってはいたものの、やはり私としての認知も『ハチロクに似た車』でしたが、車好きの後輩が7代目レビン(AE110か111)を買ったと言うのをSNSで知ってから何となく興味が湧いて来たのを覚えています。

カローラレビンの登場は1972年の3月。当時、大人しめな印象だったカローラのボディにセリカの1.6Lエンジン、2T−G型を積みたいと言う突拍子も無い一言から開発が進められ、出来上がったのが初代TE27レビンです。

当時としては既にカローラクーペモデルは存在していたものの、よりスポーティーなモデルをラインナップに加えたかったそうです。トヨタカローラシリーズの発展と長く広く愛される様に考えた策なのかも知れませんね。こう言った姿勢が後のトヨタのイノベーション事業の基礎へと通じたのかも、と美化して見てしまいます。

とは言え正に『羊の皮を被った狼』が出来上がった訳で、先ほども言った通り大人しめなカローラシリーズにとんでもない異端児がラインナップに加わったのは当時としてもかなり長目されたに違いありません。

車名にあるレビン(Levin)とは古い英語の単語で、『電光』や『稲妻』と言った意味を持っています。挑発的なネーミングですが決して名前負けしない、シビれる様な走りを見せてくれるのがレビンです。

レビンは初登場した1972年から2000年の28年間もの間、モデルチェンジを繰り返しながら生産され続けていました。最終型は7代目となりますが、カローラシリーズとしては通算8代目となります。

今回はそんな初代となるトヨタカローラTE27レビン、通称『ニーナナレビン』についてご紹介したいと思います。

目次

【ニーナナレビンの主な仕様】

トヨタカローラTE27レビン(以下ニーナナレビン)の主な仕様です。

・全長3965mm

・全幅1595mm

・全高1335mm

・ホイールベース2335mm

・エンジン型式 2T−G型 1.6L 直列4気筒 DOHCエンジン

・排気量1588cc

・駆動方式 FR

・車両重量855kg

・最高出力115ps/ 6400rpm

・最大トルク14.5kgf•m/ 5200rpm

姉妹車であるスプリンタートレノもTE27型で、エンジン、寸法はほぼ共用で特に初代とあれば、違いを見つけるのが困難なほどです。お互い産声を上げたのもほぼ同時期だった為、発売当初はどちらが優れていてどちらが劣っていると言うのもなかった様です。

トレノとレビンに明暗が別れたのがやはり4代目となるAE86が登場した時で、この頃からレビンはトレノの廉価版として陰の立役者な位置付けになったのかも知れません。

しかし、初代のTE27型はトレノもレビンも同じで、両方とも名車と言える素晴らしいマシンです。

【ニーナナレビンの外観】

ニーナナレビンはカローラクーペのボディをそのまま引き継いでいる様な外観の為、見た目の目新しさはなく、コンパクトなクーペと言った感じです。しかしこのボディデザイン自体もかなり洗練されており、スマートな印象を受けます。

直線と曲線をうまく組み合わせたボディラインで、ファストバッククーペスタイルは垢抜けた大人のイメージの様にも受け取れます。

私が個人的に好きだと思ったのが、リア側の造形です。リアウインドウからトランクにかけての、なだらかでどこかメリハリのあるアプローチがなかなか秀逸だな、と関心させられるます。

全体的には洒落たプレスラインや凝った装飾は無いですが、そのプレーンなクーペスタイルが故に塗装面の滑らかさや色の発色が、ダイレクトに目に飛び込んで脳を刺激してくる感じがします。

フロントの意匠についてですが、丸目の愛嬌のあるヘッドライトが左右にひとつずつ。クリッとした目が印象的で、可愛がりたくなる様な顔つきです。

ヘッドライトとグリル部分をマルッと包み込むシルバーメッキの縁取りはフロントフェイスにメリハリを与えてくれています。サイド部分には大きなメッシュの様なスリットが入っております。どうやらこのスリットが入っているのは後期型の様で、前期型はもっとシンプルなデザインとなっています。

さらにこちらもシルバーメッキであしらわれているフロントバンパーの下にはまるでペロッと舌を出す様にウインカーレンズが覗かせています。

この様にフロント部分のデザインは少しキュートな感じの印象を受け(あくまで私個人の感覚で)大衆車としての名残が残っている感じがします。

この様に一見してカローラクーペをそのまま使用した様に見えます。しかしよく見るとそこには細かい差別化の工夫がしっかりとなされています。

ボディ自体はカローラクーペの流用ですが、そのコンパクトでスマートなボディにオーバーフェンダーをくっつけると言う何とも豪快な力技を見せています。

若干突貫工事と言うか、やっつけ仕事の様にも見受けられますが、これが意外にも車体とマッチしていて、このオーバーフェンダーだけで印象はガラリと変わるモノなんだなとある意味関心しています。

このオーバーフェンダーの効果もあってか、フェンダーミラーの砲弾型ラウンドミラーもなかなか攻撃的な印象を受けます。この組み合わせは私の好きな古き良き旧車のイメージとしても、欠かせない要素の様にも感じます。

【ニーナナレビンの内装】

ニーナナレビンの内装についてですが、コンセプト通り走りに拘ったマシンを強調するかの様に、時計やオーディオ類は完全なるオプション。その代わりに油温計や油圧計は標準装備というストイックぶりです。こんな男前な仕様は『何?走るために買ったんだろ?』とユーザーに語りかけている様な、挑発している様な印象さえ受けます。

コックピットに広がるスピードメーターとタコメーターはブラックアウトされたメーターパネルに深く深く埋め込まれており、まるで戦闘機にでも乗っているかの様な『その気』にさせる雰囲気を醸し出しています。

ギヤはMT5速。変速した時に長いシフトノブからガツガツ伝わる、トランスミッションの手応えを感じながら走るのは正に至福のひとときでしょう。

シートもレザーと布のコンビデザインのシートで、少し高級感もある様なスポーティーなデザインのシートです。

一応後部座席も用意されており、いざという時には4人乗りも可能です。常用的には狭いとは思いますが。

【ホットな走りはWRCでも活躍】

ニーナナレビンは冒頭でも言っていた通り、セリカ1600GTの2T−G型エンジンを搭載しています。高回転型のDOHCのエンジンが出す最高出力は115ps。前モデルのカローラよりも格段に馬力が向上し、正に『ホットな1台』であることは間違い無いでしょう。

このエンジンは当時トヨタとヤマハが共同開発したモノで、やはり走りに関しては定評のあるエンジンだったそうです。そうでなければわざわざ新モデルに採用されたりはしないですね。

ゼロヨン(0−400メートルの加速時間記録)の記録においても16.3秒と、当時としては驚異的な加速度を見せたそうです。エンジンもそうですが、乾燥重量855kgの軽量な車体もそのスピードに影響を与えたと考えられます。

またWRCにおいても1975年WRC第7戦 1000湖ラリーではこのニーナナレビンをベースにしたラリーカーで優勝を飾るなど、ただのスペックだけではない驚異的な功績を残した経歴があります。

正に名前通りの電光石火の走りを見せたレビンは、当時の車好きたちを沸かせる魅力溢れるマシンであったに違いありません。

【ニーナナレビンの中古相場は?】

気になるニーナナレビンの現代の中古相場を見てみます。初代が登場してからおよそ50年近く経っていますが、一体どの程度の価値がついているのでしょうか。今回も私なりに相場を調査してみました。

流通している個体数はとても少なく、その少ない情報で「相場はこれだ!!」とは断言しづらいですが、大体300万円後半以上はする様です。前期後期での価格の差はあまり見受けられませんでしたが、レストアされた後期型で500万円のものがあったので、やはりかなりのプレミアがついて価値が上がっているのは、事実の様です。

そして意外にも驚いたのが最終型のレビンが結構高値で取引されている様で、もちろん状態や走行距離で変動するので、ピンキリですが100万円を越える価格がついている個体がちらほら見受けられました。

ひと昔前まではもっと安かったイメージですが、これについては何が起きているんだろうって感じです。純粋にレビンの価値が再評価されたって事で喜ばしい事と思えば良いんでしょうか。どちらにしろ嬉しい現象の様にも感じます。

【ニーナナレビンの魅力に浸ってみる】

如何でしたでしょうか。レビンは決してトレノの廉価版ではなく、マシンとしての魅力を十分に兼ね備えた素晴らしい1台であることが、少しは伝わったでしょうか。

残念ながら、現代では復活したのはハチロクの方だけでしたが、いつかはレビンも何かしらの形で、後継機または復刻モデルとして現代に輝かしく復活して欲しいですね。

そしてその時はやはりその名の通り、電光石火の走りを見せてくれるゴリゴリのスポーツカーとして登場してくれることを密かに願っています。

そんな淡い期待を抱きながら、気長にその時を待ってみましょう。

以上、トヨタカローラ TE27レビン、通称『ニーナナレビン』のご紹介でした。

NAKARAIメッキで加工した旧車パーツ参考事例を掲載させていただきます。

ケンメリバンパー

|

| 再メッキ前 |

|

| 再メッキ後 |

ダットサン フェアレディ(SR311型)リヤバンパー

|  |

| 再メッキ前 | メッキ剥離後 |

|

|

| 板金修理後 | 再メッキ後 |

|

| 再メッキ後バンパー |

旧車パーツのメッキ手入れ

クロムメッキパーツの多い旧車パーツの手入れにおすすめケミカル「メッキング&サビトリキング」についてご紹介させて頂きます。

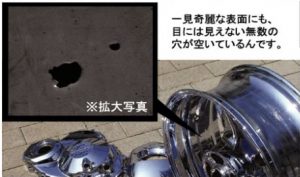

クロムメッキには最大の弱点が!?

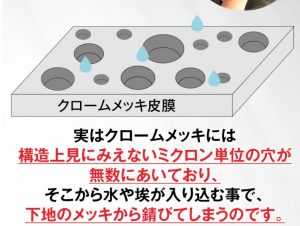

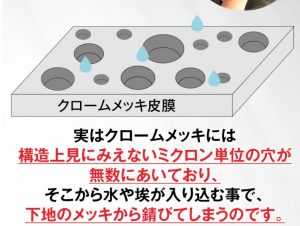

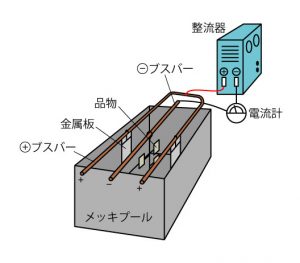

クロムメッキには目にみえない無数のミクロン単位の穴があいており、そこから水や埃がはいり、クロムメッキが錆びるよりも前に、下地のメッキが錆びてきてしまいます。

ウオータースポットの発生→点錆び→メッキがめくれるくらいの錆びになってしまいます。

錆びてきていない初期の段階で、この穴を埋める事を強くお勧めいたします。

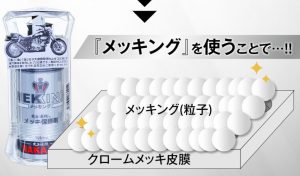

穴を埋める事で、クロムメッキの穴を埋める事で耐食性が上がます。

クロムメッキ保護剤「メッキング」

クロムメッキ錆落とし剤「サビトリキング」

メッキ加工の事ならNAKARAI

メッキング&サビトリキングを購入する

(POPデザインは バイク/車/トラック とありますが中身は一緒です)

クロムメッキの事についてもっと知りたい方は、

詳しくはこちら:クロムメッキの全てが解る。