(旧車アメ車イメージ写真です)

【ダッジ・ラムの歴史】

ダッジ・ラム。一度はその名を聞いた事があると思いますが、その中でも今回ご紹介するのは『2代目ダッジ・ラム』です。なぜわざわざ2代目なのか?と言うのも後々説明しますが、ある意味節目の様な特別なモデルなので、今回はその2代目にスポットライトを当てて、ご紹介をしようと考えていたのです。

そもそもダッジ(Dodge)とは1914年に設立された自動車ブランド(当初はダッジ・ブラザーズと言う名前だった)で、1928年にはクライスラーに買収され、2019年からはフィアット・クライスラー・オートモービルズ(現在のステランティスN.V.)がダッジブランドとして製造販売をしています。そのダッジブランドのトラックがこの『ダッジ・ラム』です。

ダッジ・ラムが最初に作られたのが、1981年。当時はそれこそ農業者の様な野暮ったい見た目のカントリーカーで、内装においてもかなりチープであったそうです。正に農業・商業用のトラックと言った洒落っ気の無いトラックでした。しかしエンジンは最大排気量5.9リッターのV8エンジンを搭載するなど、アメリカらしい豪快な仕様となっていたそうです。この初代ダッジ・ラムはそのチープさから、あまり販売台数が伸びなかったそうです。

今回の主役である2代目ダッジ・ラムが登場したのが1994年。初代の失敗を教訓としたのか、入念な市場調査をした結果、全く新しいデザインへと変貌を遂げました。そのデザインの飛躍の仕方は相当なもので、先代のダッジ・ラムの面影をほとんど残さないほどでした。

野暮ったい農耕トラックから、垢抜けたスタイリッシュなアーバントラックに様変わりした2代目ダッジ・ラムは正にラムシリーズの転機を象徴する、特別なモデルとも言えます。

この2代目ダッジ・ラムの登場が功を奏したのか、2002年には3代目、2008年には4代目、2019年には現行モデルである5代目が登場するなど、人気モデルへと上り詰めました。

見事にその転機を作った2代目ダッジ・ラムの魅力についてたっぷりとご紹介していきたいと思います。

目次

【2代目ダッジ・ラムの主な仕様】

2代目ダッジ・ラム(以下ダッジ・ラム)の製造年は1994年〜2001年の間です。基本的にはピックアップトラックタイプですが、大きく分けて2ドアのシングルキャブ・4ドアのツインキャブ(キャブとはキャビンの事。キャブレターの事ではありません。)があります。その為、同じダッジ・ラムでも車格の寸法が大きく変わります。

またエンジンについても、幅広い排気量差があり8.0リッターV10仕様のものも存在します。エンジンスペックが正にアメリカらしい豪快なエンジンです。

〈エンジン〉

・3.9L V6

・5.2L V8

・5.9L V8

・5.9L ディーゼル I6

・8.0L V10

・駆動方式 FR / 4WD

〈寸法〉

・全長5184mm〜6200mm

・全幅2014mm〜2375mm

・全高1892mm〜1966mm

・ホイールベース3015mm〜3929mm

やはりダッジ・ラムを見て最初に驚くのはその大きな車体。私の知り合いが以前、2代目ダッジ・ラムのシングルキャブ(詳しい仕様は聞いていなかった)に乗っていましたが、やはりその車格は規格外。日本の駐車場の枠内では完全に収まりきれないボディが存在感抜群でした。

普通に4tトラックと同じくらいの車格なんじゃ無いかって言うぐらいの巨漢なので、そのオーナーも駐車場に困ると言うなんともアメリカンな悩みを持っていました。しかも左ハンドルなので、乗り出した当初はタイトなコーナーや巻き込みには相当手こずったそうです。

しかしそれ以上にその圧倒的な巨漢ボディがオーナーの所有感を満たしてくれるそうで、今でも手放さずに大事に乗っている様です。

【アメ車らしいサウンド】

そのオーナーの方にダッジ・ラムには何度も同乗させて頂きましたが、乗ってみるとそのアメ車らしいサウンドに思わずうっとりしてしまいました。エンジンをかけた瞬間に響くバルバルバル・・・と言うアイドリングにそのパワーの凄まじさが伝わってきます。

アクセルを踏み込めばそのサウンドは更にパワフルさを増し、どんな道でも走破出来そうな逞しさを感じる事が出来ます。

【2代目ダッジ・ラムの外観】

ダッジ・ラムの外観は正に巨大なトラック。大柄なボディなので作りも大雑把なのかと言えばそんな事は無く、市場調査の末に象られただけあって、秀逸なデザインと言えます。ボディタイプはピックアップトラックで、大きな荷台を備えています。

まずはその大きなフロントグリルですが、大きなクロスデザインはダッジの象徴とも言えるグリルで、その迫力は他を圧倒する無骨な印象を与えます。そのフロントグリルの中央にはダッジのエンブレムがさりげなく飾られています。また大人ひとりが大の字で寝られそうなロング&ワイドなボンネットはシンプルなフラットデザインです。

ヘッドライトは今ではかなり古く感じるスクエアタイプが装着されていますが、イマドキなスタイリッシュな形状のヘッドライトに見慣れていると、逆にこの古めかしさが新鮮に感じます。

フロントデザインは全体的にグリルを境に中央が盛り上がった形状をしていますが、この見た目が正にコンボイ(日本で言うトレーラー)の様で、アメリカらしいデザインです。後ろにコンテナを牽引していても全く違和感がなさそうですね。

全体的には小賢しい飾りなどは無く、ボディのサイド部に走るプレスラインも直線的なもので、非常にシンプルな外観となっています。大きく前に突き出たフロントバンパーもかなり迫力があり、よりアメリカンなトラックらしいタフな見た目に拍車をかけています。

ラグジュアリーと言うよりは『ワイルドなパワー系のクルマ』と言った感じで、正にアメ車に乗ってる感覚を十分に味わえます。

ちなみに1994年の北米カー・オブ・ザ・イヤーをトラック部門で受賞するなど、高く評価され人気を博しました。

【アメ車らしいインテリア】

ここで言う『アメ車らしいインテリア』とは愛のある揶揄で、良く言えばシンプル。悪く言えばチープと言う意味にもなります。先に言っておきますが、『愛のある』と言った通り私はこのシンプル&チープな内装が好きで、場合によっては凝ったデザインよりもかなり魅力的に感じます。

まず基本的に内装はプラスティッキーな印象で、ハンドルも如何にもトラックと言った大きなステアリングが装着されています。

メーター類はもちろん、エアコンパネルなどもメーターの真横に配置されるなどして運転席に集約されております。そしてシフトは私の大好きなコラムシフトです。なぜコラムシフトが好きかと言うと、やはり単純に『シンプル&チープ』だからです。この大きな車体をたったこの細いコラムシフトで操作していると思ったらなんだかロマンを感じませんか?私だけでしょうか?特に古いアメ車はコラムシフトが多い印象です。

シートも布製のかなりシンプルなデザインですが、やはりワイドな車体と言う事もあり、大人が3人乗れるほどかなり横のに広いシートとなっています。実際に助手席に乗ってみると、ドライバーとの距離はかなり遠く感じるほどの広さです。

私の知り合いのオーナーさんが所有していたダッジ・ラムはシングルキャブの2シーターでしたが、車内は大きな空間で圧迫感はあまり感じられず、意外にもゆったりと過ごせた印象でした。

【現代のアウトドアブームにもマッチ】

現代は空前絶後のキャンプを始めとしたアウトドアブーム。本格派なキャンパーからラフに楽しむデイキャンパーなど、そのスタイリングは様々ですが、やはりキャンプギヤを積み込むならある程度の積載量は欲しいところ。

ダッジ・ラムにはそれを叶える大きな荷台を備えているので、昨今のアウトドアブームにも見事にマッチするトラックでは無いでしょうか。しかも圧倒的存在感ですから、キャンプ場でもかなり注目の的になりそうですね。

ピックアップトラックタイプは居住空間を削ぐと言うデメリットはありますが、逆に言えば荷物で車内を汚す事も無いので、汚れたキャンプ道具をそのまま荷台に載せても気にならなさそうですね。もちろん荷物が外に投げ出されない様に工夫は必要ですが。

せっかくキャンプで非現実的な一日を過ごすならクルマもそれに合わせて、誰とも被らないモノにしても良さそうですね。ピックアップトラックでキャンプ、憧れます。

【ダッジ・ラムの中古相場は?】

他を圧倒する大きなボディのダッジ・ラムですが、その気になる中古相場はいくらなのか私なりに調べてみました。意外にも100万円前後の個体が多く、手の届きやすい価格である事が分かりました。もちろん仕様に関してはかなり細分化されている様で、状態的な部分も考慮しなければならないので一概に全てのモデルがそうとは限りません。

ある程度、『古いアメ車に乗る事はどういうことか』を受け入れられる器量のあるオーナーなら全く問題はなさそうです。

私の知り合いのオーナーの方も200万円ほどで購入したそうで、たまに灯火系が接触不良を起こしていたそうですが、エンジンなどは調子が良さそうでした。

【こんな時代に敢えてアメ車トラックに乗ってみる】

現代のクルマ事情はやはりコンパクトカーやスタイリッシュなSUVが主流となってきています。その流れや流行に乗るのも、もちろんクルマを楽しむと言う意味では正解だと思います。

しかし、敢えてその時代の流れに逆行してダッジ・ラムを選択する。と言うのもアリなのかな、とさえ思います。私の個人的な考えでは、クルマに関しては趣味で乗るならば自分の拘りや嗜好性を優先にした方が楽しいですから。

アメ車、日本車限らず絶版車や旧車にはロマンが詰まっていますからそれを体全身で感じるのはなかなか出来ない体験です。ダッジ・ラムのエンジンの鼓動感も正にそれだと思います。

以上『2代目ダッジ・ラム』のご紹介でした。

アメ車バンパー再メッキできます

愛車はどのKING?

アメ車のメッキ手入れ

クロムメッキパーツのアメ車の手入れにおすすめケミカル「メッキング&サビトリキング」についてご紹介させて頂きます。

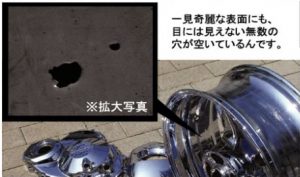

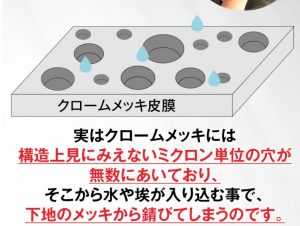

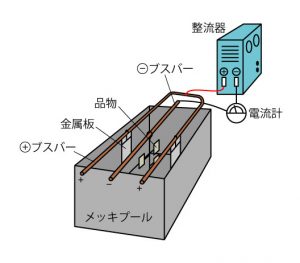

クロムメッキには最大の弱点が!?

クロムメッキには目にみえない無数のミクロン単位の穴があいており、そこから水や埃がはいり、クロムメッキが錆びるよりも前に、下地のメッキが錆びてきてしまいます。

ウオータースポットの発生→点錆び→メッキがめくれるくらいの錆びになってしまいます。

錆びてきていない初期の段階で、この穴を埋める事を強くお勧めいたします。

穴を埋める事で、クロムメッキの穴を埋める事で耐食性が上がます。

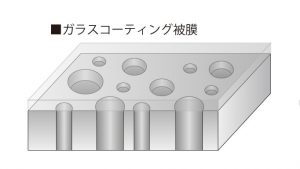

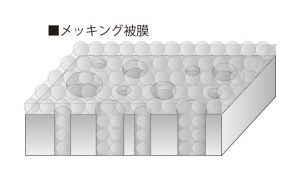

車用のコーティング剤とメッキングの違い

車のガラスコーティング剤の多くは、ボディーを意識して作られておりますので、短期間で広い面積をコーティングしやすい組成になっているものが多く、イメージセロハンテープ状にコーティングされるが、メッキング被膜は、クロムメッキにあいている穴を埋める事を目的として作っておりますので、粒子の細かい被膜が手と手をとりあって穴を埋めながらコーティングするというイメージになります。

(車のコーティング剤の全てがそのような組成ではないです。あくまで一例です)

車用のガラスコーティングイメージ図

セロハンテープ状に被膜が形成されるものが多い。塗装の被膜に近く塗装被膜がめくれる時をイメージしていただけるとわかりやすいと思います。

メッキング被膜イメージ図

メッキング被膜は粒子の細かい被膜が手と手をとりあって穴を埋めながらコーティングするイメージで、はがれる時は、人間の垢みたいに、部分にボロボロとめくれる感じになります。

メッキング被膜の効果

※メッキングは1コートで半年もちますので、最初2~3回は1か月に一度くらいを目安に重ね塗布し。その後は半年に1度に塗布することをおすすめいたます。

メッキングが重ね塗布が有効な理由

メッキング被膜は薄い被膜を重ね塗布、重ね塗布することでメッキ面の鏡面度が改善されていきます。クロムメッキ用の光沢剤も配合していますで、薄く被膜を重ね塗布、重ね塗布することで光沢がUPしていきます

厚付けは不可、厚く塗布することで耐食性はあがりますが、鏡面度が改善できなくなるうえにムラムラになってしまいます。鏡面メッキでなく、見た目よりも耐食性をあげたいパーツは厚くたっぷり塗布していただいても問題ありません。

■見た目重視の場合は薄く

■見た目よりも耐食性重視の場合は厚く

メッキングが塗装NGの理由

メッキングは構造上、短期間に広い面積のコーティングを必要とする塗装面だと、メッキング被膜がよけいムラになりやすく、ムラを見逃した場合、とるのが大変なため、塗装面はメッキングNGとさせていただいております。

自分の車のボディー塗装面にメッキング被膜を大量塗布したところ、ムラムラ被膜が5年くらい残ってしまいました。

メッキ加工の事ならNAKARAI

メッキコーティングならMEKKING

メッキ磨きなら「ミガキング」

メッキのサビ取りならSABITORIKKING

メッキング&サビトリキングを購入する

メッキパーツの悩み相談なら

■メッキが剥がれた

■メッキのくみすがとれない

詳しくは:メッキパーツ相談室まで

クロムメッキの事についてもっと知りたい方は、

詳しくはこちら:クロムメッキの全てが解る。