【三菱コルトギャランGTOの誕生】

三菱の名車と言えば何が最初に思い浮かぶでしょうか。現代においては色んな事があり、一時は逆風も逆風に立たされ最終的には日産自動車の傘下に収まった三菱自動車。しかし私は個人的に他のメーカー同様にずっと応援し続けたい魅力のあるメーカーだと今でも思っています。何故なら車作りに対して揺るぎないパッションがあったからです。

もちろん今までに販売してきた車には名車が数多く存在しています。今回ご紹介する『コルトギャランGTO』もその一つです。

ギャランが登場したのが1969年10月。三菱を代表するセダンとして売り出され、2015年(ギャランフォルティスシリーズ)までの46年に渡って販売され続けたロングセラーモデルでもあります。

コルトギャランGTO(以下ギャランGTO)は1970年に販売されたギャランのスポーツモデルで、基本的な構造は同じでありながら全く違う外観のスポーツカーです。

目次

【主な仕様】

まずはギャランGTOの仕様から見てみます。ピックアップしたのは代表モデルの『MR』のものです。ボディ形状は2ドアクーペ。

・4G32型直列4気筒 DOHCエンジン

・排気量1597cc

・全長4125mm

・全幅1580mm

・全高1310mm

・ホイールベース2420mm

・車両重量980kg

・最高出力125ps /6800rpm

・最大トルク14.5kgf•m /5000rpm

ギャランGTO-MRは発売同年の12月に販売開始したモデルで、サターンエンジンと呼ばれるDOHCの4G32型エンジンを搭載していました。サターンエンジンは海外のラリーでの実績もあり、三菱屈指のエンジンとも言えます。

またゼロヨン記録(0-400m加速秒数)は16.3秒という当時としては強烈なタイムも誇っていました。まさにスポーツカーに恥じない成績です。

1972年には1700ccのSOHCエンジン搭載モデル。1973年には2000ccのSOHCエンジン搭載モデルへ移行し、 DOHCエンジンのMRモデルの販売台数はわずか835台と希少車になりました。

【ギャランGTOの名前の由来】

ギャランと聞くと、騎士型のモビルスーツや新造人間なんかを連想してしまいます。(因みにギャンとキャシャーンです)

GALANT(ギャラン)とはフランス語で『勇ましい』『華麗な』という意味を持っており、当時の三菱がこの車に対しての思い入れがなんとなく伺えますね。

そしてGTOの意味ですが、世代がバレますがこれも真っ先にグレート・ティーチャー・鬼塚を連想してしまいます。もちろん意味は全く違います。

GTOとは『Gran Turismo Omologato (グラン・ツーリスモ・オモロガート)』の略で、イタリア語で『GTレース用承認』を意味しています。つまりギャランGTOは本格的なスポーツカーと言えます。

因みに『MR』は『Mitsubishi Racing(三菱レーシング)』の略で三菱の最上級モデルのみに与えられる称号です。名実共にスポーツカーとして生まれたギャランGTOはまさに三菱が誇る名車ですね。

更に余談ですがギャランシリーズにはΣと呼ばれるモデルがあり『Σ』とは『全てを加える』と言う意味を持っています。三菱のネーミングセンスってなんだか男心をくすぐりますね。

【前衛的なダイナウェッジライン】

コルトギャランの構造を踏襲したと言っても外観は全くの別物。ギャランGTOは『ダイナウェッジライン』と呼ばれるかなりアバンギャルドな外観をしています。

参考にしたのは所謂『アメ車』で、肉厚で重厚感のあるアメリカ製自動車を参考にしています。車長4125mm・車幅1580mmのコンパクトな車体で見事にアメ車の特徴を再現したボディは、当時としては高く評価されていました。

具体的にどの様なスタイリングかというと、ファストバックと呼ばれるポルシェ911にも採用されているリアが極端にすぼんだ形状で、更にキュッと上に上がったヒップラインが特徴です。

当時のキャッチコピーも『Hip up coupe (ヒップアップクーペ)』というもので、三菱自身もかなり強調しているリアのデザインです。

何度も言いますがこのデザインは当時としてかなり前衛的で、他のメーカーはギャランGTOに遅れる事2,3年後にこの形状に似たデザインのモデルをリリースしていました。

ギャランGTOの影響なのかは分かりませんが、少なくとも三菱に先見の明があったのは確かだと言えます。

【ギャランGTOの力強い外観】

既にダイナウェッジラインの魅力については語りましたが、ギャランGTOの外観を細かく見ていくとまだまだ魅力はたっぷりあります。

まずはフロントの意匠ですが、大きく見開いた4連ヘッドライトの真ん中にはまるでBMWを彷彿とさせる左右に分割されたフロントグリルがあり『GTO』の文字が力強く刻まれています。

また逆スラントノーズと呼ばれる上から下に傾斜のついたフロントデザインは、後にギャランシリーズのアイデンティティとなります。私はこの逆スラントノーズが大好きで、特に三菱のギャランやレグナム、ランエボXの威圧感のあるフロントデザインにかなり惚れ込んでいます。なんだか前にも熱弁した記憶がありますが、それだけ私のハートに刺さるデザインなのです。皆さんは如何でしょうか。

フロントフェイスからボンネットに目を向けるとそこにはガコッと開いたエアーインテークが二つ。もちろん冷却効率の向上が目的なのでしょうが、わざわざボディカラーと違う配色にしているので、ここも見せたい部分なのでしょう。

その強調が功を奏して、かなり『アメ車感』がしますね。ここまで振り切ってもらわないとやはり満足しませんね。

車体のサイド部分を見るとキュッとすぼんだリアウインドウの横には大きなスリットが。リアウインドウの余韻を回収する様な形状なので、おそらくサイド部分の見た目が間延びしない様に工夫したのだと思いますが、実際はどうなのでしょうか。

最後にリアです。先ほどは言及しませんでしたが、テールランプも巧妙に作られています。一見シンプルなスクエア型のレンズの様に見えますが、よくよく見ると『く』の字にカットされています。細かい部分にも手を抜かない『造形美の追求』を感じます。

全体的にエネルギッシュでアメ車ルックな外観のギャランGTOは当然の如く一目惚れ不可避です。現代でもかなりアリなデザインなのではないでしょうか。

【ギャランGTOのカラー展開】

ギャランGTOのカラーリングもこれまたかなり特徴的です。ロッキーホワイト・ケニヤオレンジ・ヒマラヤンブルー(年式モデルによって異なります。)など何故か世界の名峰を冠したカラーリングが。

特にグッときたのがケニヤオレンジかなり発色の濃いオレンジで、ブラックストライプとの相性が抜群です。暖色系なのでよりボリューミーにも見えますね。

次点ではロッキーホワイトで、これもオレンジと負けないぐらいかっこいいです。こちらもホワイトボディにレッドストライプが入っています。私の個人的なイメージですが、レーシングカーってホワイトにレッドの差し色と言うイメージがあるので、このロッキーホワイトは一番レーシーな雰囲気がある様に感じます。あくまで私の主観です。

【ギャランGTOの内装】

スポーティーな外観でありながら、内装は高級感が漂います。ドアを開けるとレザー調の2シーターがお目見え。かなり厚みを感じるので見た目では、乗り心地が良さそうです。

コクピットを覗くとアナログの6連メーターが広がります。そのメーター群に覆い被さるメーターフードは面白いことに車体のフロントデザインの様な『逆スラントノーズ』っぽいデザインです。狙ったのか偶然なのか分かりませんが。

ステアリングも高級感のある革張りでクラクション部分もレザーを使用するこだわり用。更にステアリングの中心には、馬を象ったエンブレムが光ります。躍動感のあるデザインなので『跳ね馬』とでも言ったとこでしょうか。三菱のスリーダイヤじゃないんですね。

【ギャランGTOの中古相場は?】

ギャランGTO(MR)の販売当時の価格は112万5000円です。1970年当時のサラリーマンの平均年収が87万1900円なので、現代の価値にすると単純計算でなんと約600万円です。

これはなかなか強気な価格設定ですね。確かにエンジンだけでなく外観にまで拘りまくった車ですから、価格もスペシャルなのはなんとなく頷けます。しかしもちろんの如くこの高価格が仇となり販売台数はあまり伸びなかった様です。いい車なだけに残念ですね。

気になるギャランGTOの現在の中古相場ですが、平均的にみて大体350万円ほどです。一番高いもので400万円をオーバーしていました。当時価格とまではいきませんが、かなり高い水準である事は分かりますね。

球数が少ないので、間違いなくプレミア価値は今後も付いていくと思われますね。そしてケニヤオレンジがかっこいい。

【三菱の熱意が詰まったマシン『ギャランGTO』】

今となっては超希少となったギャランGTOですが、当時としては三菱の車作りに対する熱意と愛がたくさん詰まったマシンです。

後にギャランΛへと名前を変え、GTOのネームはスタリオンシリーズへと受け継がれていきましたが、ギャランGTOは三菱の一時代を支えた名車である事は間違いありません。

ここまでゴリゴリにレーシーデザインに振った車もなかなか珍しいのではないでしょうか。『大人しくない大人』に似合いそうなスポーツカーって感じがします。

当時のスペシャリティカーの中でも一線を画すギャランGTOは今後も多くの車好きに語り継がれ魅了していくと思います。なかなか見る機会は少なくなりましたが(と言うかほぼ無いに等しい)街で見かけた時はそのインパクトのあるデザインを舐め回す様にご覧になる事をお勧めします。(オーナーさんに怒られない程度に)

以上三菱『ギャランGTO』のご紹介でした。

【旧車パーツのリクロームメッキ出来ます】

NAKARAIメッキで加工した旧車パーツ参考事例を掲載させていただきます。

ケンメリバンパー

|

| 再メッキ前 |

|

| 再メッキ後 |

ダットサン フェアレディ(SR311型)リヤバンパー

|  |

| 再メッキ前 | メッキ剥離後 |

|

|

| 板金修理後 | 再メッキ後 |

|

| 再メッキ後バンパー |

旧車パーツのメッキ手入れ

クロムメッキパーツの多い旧車パーツの手入れにおすすめケミカル「メッキング&サビトリキング」についてご紹介させて頂きます。

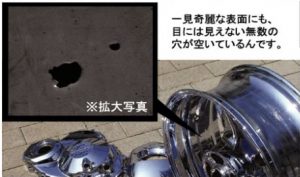

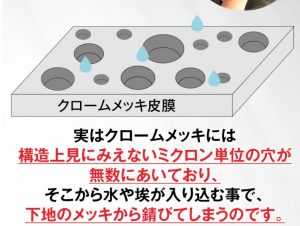

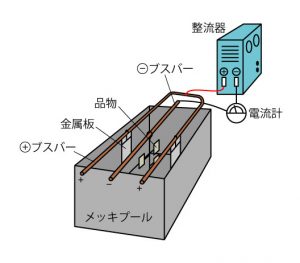

クロムメッキには最大の弱点が!?

クロムメッキには目にみえない無数のミクロン単位の穴があいており、そこから水や埃がはいり、クロムメッキが錆びるよりも前に、下地のメッキが錆びてきてしまいます。

ウオータースポットの発生→点錆び→メッキがめくれるくらいの錆びになってしまいます。

錆びてきていない初期の段階で、この穴を埋める事を強くお勧めいたします。

穴を埋める事で、クロムメッキの穴を埋める事で耐食性が上がます。

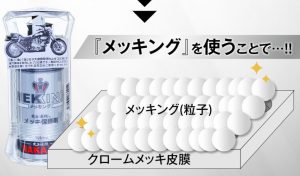

クロムメッキ保護剤「メッキング」

クロムメッキ錆落とし剤「サビトリキング」

メッキ加工の事ならNAKARAI

メッキング&サビトリキングを購入する

(POPデザインは バイク/車/トラック とありますが中身は一緒です)

クロムメッキの事についてもっと知りたい方は、

詳しくはこちら:クロムメッキの全てが解る。