三菱自動車・ミニカ70

【軽自動車界の中堅的存在『三菱ミニカ』】

今回ご紹介するのは三菱自動車の軽スポーツ『ミニカ70 GSS』です。たっぷりその魅力について語っていきますので、まずはミニカの歴史から振り返ってみましょう。

三菱自動車が1962年に発売した『ミニカ』。前年に発売されていた商用向けのボンネットバン、三菱・360をベースとした4人乗りの大衆車として登場し、シンプルでありながらどこか逞しさも感じるその外観から、車としての評価が高く三菱自動車というメーカーを陰ながら支え続けた名車とも言えます。

また当時の軽自動車の中でも積載性や居住性に拘っており、走りにおいても360ccながらも空冷2ストロークエンジンの力強い走りで、庶民の足としても頼られる存在でした。

ミニカの名前の由来はもちろんそのコンパクトな車体から取られており、『Mini Car(小さい車)』から『MINICA(ミニカ)』と名付けれています。本来説明も不要なくらい見た目そのままなネーミングです。

そんな三菱ミニカの販売期間は1962年から2011年のおよそ49年間で、8代に渡って親しまれ続けました。その49年間でも初代のコンセプトからブレる事なくコンパクトな車体でありながら使い勝手の良い車として認知され、軽自動車界でも中堅的な位置づけで愛され続けられました。

最終型の8代目ミニカとなるとかなり落ち着いた雰囲気の外観で、まるで下駄感覚でサッと乗れる様な小ぶりで気兼ねなく扱える車でした。最近はめっきり見なくなりましたが、私が免許を取った頃あたりはかなり走っている台数も多く、特にお年寄りや主婦の方が日常の足としてミニカに乗っている姿を幾度となく見た記憶があります。それほど庶民の生活に定着したミニカは、まさに三菱が誇る正真正銘の大衆車として根付いていたのかも知れません。

一見野暮ったく大人しめな印象のミニカですが、これまでにかなり尖ったスペックを持った仕様のミニカも登場しており、まさに大人が楽しむミニカー的存在でもあったのです。1990年代には5バルブ直列3気筒DOHCターボエンジン搭載のミニカ・ダンガンZZが登場し、それこそスズキのスポーツ軽のアルトワークスを彷彿とさせる様なモデルも登場し、車好きを沸かせたりもしていました。外観においても当時の三菱自動車を代表するフラグシップモデルのデザインを踏襲しており、メーカーとしても思い入れの深さを感じる一台でした。

実はそれ以前の1970年代にもかなり走りに拘ったモデルを輩出しており、今でもミニカ伝説の語り草としてその存在を示し続けていました。

目次

【ミニカ70GSSの登場】

1969年7月に登場したのは2代目となるミニカ。初代のシンプルで少し垢抜けないデザインから一新し、ターゲットを若者へ絞るためにフルモデルチェンジして登場しました。車名も70年代をリードするという思いを込めて『ミニカ70』として売り出されていました。このミニカ70こそが、ミニカの存続の明暗を分けるターニングポイントとして大きかったと言えます。

ミニカ70の主な特徴としてはボディがモノコックボディへ変更され、ボディタイプは当時のクラスとしては初となる3ドアのワゴンタイプとなっており、積載性により拍車をかけた仕様となっていました。外観においても後部座席のサイドウインドウにカーブ加工が施されるなど、凝ったデザインが施され少し垢抜けたコンパクトカーとなっていました。

その2代目となるミニカ70にはスポーツモデルが設定されており、そのモデルこそが『ミニカ70 GSS』です。GSSが生まれた背景としては、1970年代は自動車業界は空前のハイパワーブーム。各メーカーは2.0リッタークラスのハイパワーマシンの開発などに躍起になっていましたが、いつしか軽自動車クラスにまで波紋を広げており、360cc規格の軽自動車においても最高出力35psのハイパワースペックが求められている時代となったのです。

それまで国民の足として黙々と走り続けていたミニカにもその白羽の矢が立ち、スポーツモデルが開発されたのでした。

それ以外にもスーパーDXという高級志向のグレードも存在していましたが、スーパースポーツ(SS)とグランドスーパースポーツ(GSS)がラインナップに加わりました。その中でも最上級グレードのGSSは走りに特化しただけではなく、インテリアへの拘りを見せた一台となっており、注目を浴びました。

【ミニカ70GSSの主な仕様】

ミニカ70 GSSの主な仕様はこの様になっております。

〈エンジン〉

・型式:2G10型

・種類:2気筒2サイクルエンジン

・冷却方式:空冷

・排気量:359cc

・内径(シリンダーボア):62mm

・行程(ピストンストローク):59.6mm

・最高出力/回転数:38ps/7000rpm

・最大トルク/回転数:3.9kgf•m/6500rpm

〈寸法〉

・全長:2995mm

・全幅:1295mm

・全高:1325mm

・ホイールベース:2000mm

・車両重量:470kg

・乗車定員:4名

・タイヤサイズ:145SR−10

〈性能〉

・最高速度:130km/h

〈構造〉

・懸架方式(前):ストラット

・懸架方式(後):リジッド

・ブレーキ(前後):ドラム

【更に洗練された外観】

ミニカ70GSSはハイグレードモデルとして登場している為、もちろん外装においても一線を画すデザインとなっています。最も特徴的なのがそのフロントフェイスです。角ばったボディとシンクロする様な角型のヘッドライトは丸目のデュアルヘッドライトへ変更されました。丸目にする事で、よりフロントの印象が強烈になり今みれば当時の旧車らしい顔付きです。

それこそ同じ三菱自動車から70年代に販売されていたギャランGTOの意匠をそのままコンパクトなミニカに取ってつけた様な、少し厳つめな感じのするフロントフェイスです。

フェンダーミラーも空気抵抗を考慮してか、小ぶりなラウンドタイプのミラーとなっており、庶民派な大人しいミニカはカリカリのスポーツカーの様なイメージへと変化させました。

【内装にも拘っていた】

ミニカ70GSSの内装についても拘りが見られます。ハンドルに使用される素材は革巻きへと変更されており、ハンドルを握りしめた時の質感を向上させ、ドライバーの気持ちをより高揚させてくれます。車に対して外観やスペックはとても重要でありますが、ドライバーが最も触れ合うのは内装インテリア。そんな最も長く居る居住スペースがチープであってはやはり盛り上がるものも盛り上がりません。

そういったドライバーのメンタルにもするかの様な内装の作り込みはまるでたった一台の小さな軽自動車に向けられているとは思えないほどの熱量さえ感じます。

【中身は本格派なスポーツカー】

搭載エンジンはスーパーDXのエンジンをチューンナップ。2G10型エンジンをツインキャブレターへ変更したことで最高出力は38ps/7000rpmを叩き出し、他メーカーの最高出力35psの同クラスマシンに比べると頭ひとつ飛び抜ける結果となりました。

チューンナップされた2気筒2ストロークエンジンがもたらしたのは、最高速度130km/hという数字。ゼロヨン加速度(0−400mの加速時間)は19.8秒と軽自動車としては驚異的なスペックを誇っていました。

【実はドラマへも起用】

実はミニカ70GSSは現代のドラマへもさりげなく起用されている事がわかりました。現代と言っても2015年10月に放映されていた『オトナ女子』というドラマで、主演の篠原涼子さんと江口洋介さんがドラマの中で乗っていたのが他でもないこのミニカ70GSSだったのです。

もちろん、今となってはクラシックすぎる上にコンパクトな車の起用は注目を集め、一時期話題にもなったそうです。車好きの人が観ていたらきっとドラマの内容が入ってこないくらいの強烈なインパクトだったのではないでしょうか。

その走行シーンでは残念ながら、室内のアップと走り抜けていく後姿しか映し出されていませんでしたが、その情報の少なさが逆に興味を唆られたのかも知れません。

しかしこの可愛らしい愛嬌のあるクラシックコンパクトカーに渋いベテラン俳優と日本を代表する大女優が乗っていると言うチグハグでシュールな絵面は強烈な印象を与えたに違いありません。しかもその車が実はカリカリにチューンナップされたスポーツマシンだなんて誰も知る由もないでしょう。

またこのドラマにミニカ70GSSを起用したプロデューサー(?)もかなりの車好きに違いないでしょう。この起用によってミニカ70GSSは現代においても再認識される事となりました。

【ミニカ70GSSは今となっては超希少車】

私は実は軽自動車も大好きなのですが、ミニカ70GSSの様な既存のモデルをチューンナップした様な特別仕様車を見るととても心が踊り出す様なワクワク感を覚えます。ちょっといいプレミアムコンパクトの様な考え方と、その魅力に惹かれる人が多いというのは昔も今も変わらないのだなとしみじみ思います。

特にミニカの様な本来は地味ながらも、堅実な存在の車に対して遊び心をふんだんに取り入れたモデルとなるとより価値がある様に感じてしまいます。

販売期間が1969年〜1971年とかなり短い期間だったのもあり、今となっては中古市場にもほとんど出回っていない様で、状態の良い個体も現存する台数はかなり少ないと思われ、超希少車となっており、入手はおろか生で見るのも難しいのでは無いでしょうか。

コンパクトで少しニッチなミニカ70GSSですが、それ故に貴重な名車として今も語り継がれています。三菱自動車が小さな車体に込めたロマンは今でもその見た目から感じる事が出来ますね。

以上、三菱自動車『ミニカ70 GSS』のご紹介でした。

愛車はどのKING?

NAKARAIメッキで加工した旧車パーツ参考事例を掲載させていただきます。

ケンメリバンパー

|

| 再メッキ前 |

|

| 再メッキ後 |

ダットサン フェアレディ(SR311型)リヤバンパー

|  |

| 再メッキ前 | メッキ剥離後 |

|

|

| 板金修理後 | 再メッキ後 |

|

| 再メッキ後バンパー |

旧車パーツのメッキ手入れ

クロムメッキパーツの多い旧車パーツの手入れにおすすめケミカル「メッキング&サビトリキング」についてご紹介させて頂きます。

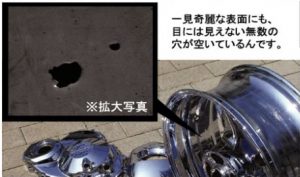

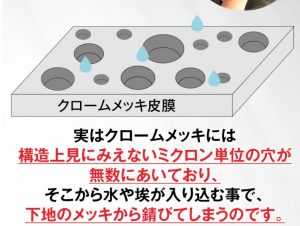

クロムメッキには最大の弱点が!?

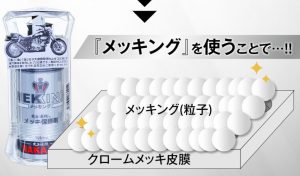

クロムメッキには目にみえない無数のミクロン単位の穴があいており、そこから水や埃がはいり、クロムメッキが錆びるよりも前に、下地のメッキが錆びてきてしまいます。

ウオータースポットの発生→点錆び→メッキがめくれるくらいの錆びになってしまいます。

錆びてきていない初期の段階で、この穴を埋める事を強くお勧めいたします。

穴を埋める事で、クロムメッキの穴を埋める事で耐食性が上がます。

クロムメッキ保護剤「メッキング」

クロムメッキ錆落とし剤「サビトリキング」

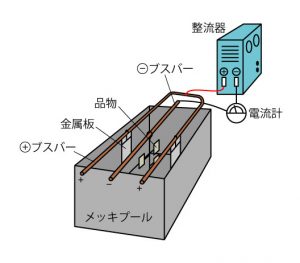

再メッキ加工の事ならNAKARAI

メッキング&サビトリキングを購入する

(POPデザインは バイク/車/トラック とありますが中身は一緒です)

メッキング&サビトリキングの購入を検討しているが、その前にメッキパーツについて相談がある方は、メッキパーツ相談室へ

メッキパーツ相談室

A.画像を拝見させていただく限り、既にクロームメッキが取れて、下地のニッケルメッキを通りこしてうっすら銅メッキがでている状態です。サビはなく、バンパー部分も綺麗に保っている状態を考えると、研磨剤のはいったメッキ磨き剤で磨きすぎた結果だと思います。手入れをしたつもりが逆にアダとなったのでは? こうなってしまったら再メッキしか再生不能です。 今後は磨くのではなく、メッキングで定期的なコーティングを強くお勧めいたします。

クロムメッキの事についてもっと知りたい方は、

詳しくはこちら:クロムメッキの全てが解る。