【ドゥカティ・900ss】

ドゥカティを代表するモデルと言えば何が思い浮かぶでしょうか。一番有名なところで言えばストリートファイター系のモンスターや、アドベンチャー系のムルティストラーダ、ネオクラシック系のスクランブラーなど多岐に渡るラインナップで世界中のバイカーを魅了しているメーカーです。

そんなドゥカティの代表モデルの中でも忘れてはいけないのが『SS』シリーズであります。SS(Super Sports − スーパースポーツ)とかなりレーシーなシリーズ名でありながら、公道走行いわゆるロードスポーツバイクとして誕生したSSは誕生から現代まで長く愛され続けているモデルです。

と言っても他のロードスポーツとは一線を画すSSは、基本的にスパルタンなライディングポジションを強いられるバイクばかりで、まさに『乗る者を選ぶマシン』とも言えます。

今回はそんなSSシリーズでも人気の高い『900SS』について熱く語らせて頂こうと思います。

目次

【主な仕様】

ドゥカティ900SSの主な仕様はこの様になっています。登場は1975年で後継機モデルとして900S2と1000S2があります。

・空冷L型2気筒4ストロークエンジン

・排気量864cc

・燃料供給方式キャブレター

・全長2210mm

・全幅691mm

・シート高838mm

・ホイールベース1499mm

・車両重量205kg

・最高出力73ps /7800rpm

・ボアストローク 86×74.4mm

・タンク容量18L

数字のみのスペックを見てもスタンダードなロードスポーツにしか見えませんが、900SSはエンジン構造や外観で他社の同クラスマシンとは大きなアドバンテージを持っています。

しかもそれは決して簡単に真似のできるものではなくドゥカティであるからこそ実現可能なものばかりです。900SSは名車中の名車ですからここで語らずともその魅力は周知の事実ですが、じっくり語らせてもらいます。

【デスモ構造を採用】

SSシリーズの誕生は1974年の750SSが最初でした。もともとイモラサーキットレース用のバイクを市販モデルとして量産化されたのが始まりです。後の1975年に登場したのが『900SS』です。

もちろんエンジンはドゥカティの代名詞と言える『L型ツイン』を搭載。当時としては初の試みであった『デスモドロミック』構造を量産車に採用した革新的バイクでもあったのです。『DESMO』と聞いてピンとくる人も多いのではないでしょうか。

この『デスモ構造』はレシプロエンジンにおいて従来スプリングに依存していた吸気弁を閉じると言う動作にも、カム動力を使って強制的に閉じさせると言った構造です。

これによりバルブスプリングが振動と共鳴して異常動作を起こすバルブサージングは理論上起きなくなり、高回転時のバルブの追従性能の向上し本来のエンジン性能を十二分に発揮する事が出来ると言う大きなメリットがあります。

もともと125ccのレース専用バイクの為に開発されたエンジン構造で、市販車としてはSSシリーズが最初だったと言われています。

夢の様な構造ですが、もちろんデメリットもあります。スプリングの様な単純構造ではないので、部品数が多くなり製造面・メンテナンス面でのコストが掛かり整備性もややこしくなると言う点です。また、部品数が多くなると言うことは物理的にも重量が増えるのは免れないので、結果的に車両重量にも影響してきます。

一見ピーキーな印象を受けるエンジン構造ですが、当時のドゥカティのレーシングマシン技術を惜しみなく市販車に還元したことによって『デスモ』は瞬く間に注目を集めることとなったのです。

【べベルギヤ搭載】

900SSのエンジンの凄さはデスモ構造だけに留まりません。こちらもドゥカティのSSシリーズ代名詞とも言える『べベルギア構造』です。

『Bevel』とは直訳すると『傘』を意味し、その名の通り傘の様な円錐形の側面に溝が入ったギアが、直角90度に動力を伝達すると言う構造のことを言います。このベベルギヤはカム駆動部分に採用されています。

こちらもデスモ構造と同じ様に、直接ベベルギアが駆動させることで伸びやテンション調整が必要となるカムチェーン構造から脱却し高回転域のエンジン性能向上を図る目的でした。またチェーンに比べてよりミートのダイレクトになる為、伝達ロスが最小限になります。

まさに900SSのエンジンは『ドゥカティの技術全部載せ』みたいな贅沢な仕様とも言えます。この900SSのエンジンは1979年にかの有名なMHRにも採用されました。MHRとは『マイク・ヘイルウッド・レプリカ』のことで、当時の世界グランプリを席巻した伝説のレーサーであるマイク・ヘイルウッドの偉業を称える為にドゥカティが作製したレプリカモデルのことです。私が以前、超バイク好きの方にMHRの話を振ったら1時間以上熱く語っていたのをよく覚えています。

【美しいハーフカウル】

MHRの話はさておき、今回の主役である900SSの外観について見ていきます。

やはり一番に触れるべきなのは大きなハーフカウルです。『イモラカウル』とも呼ばれるこのカウルは現代のクラシックカスタムシーンでも大きな影響を与え、数多くのカスタムパーツメーカーがレプリカを作製しては販売をしています。

このカウルの特徴は弾丸の様にスマートに作られた流線型で、ヘッドライトケースはカウルの内部に完全に埋め込まず、リム部分が大きく飛び出す形でオフセットされています。この『出目金』の様なデザインが印象的です。このイモラカウルは一部のクラシックバイク好き・カフェレーサー好きにはたまらないパーツですね。

しかし決して見た目だけの飾りカウルではなく、大きなスクリーンも装備してあるのでライダーに対する空気抵抗を軽減する役割をしっかり担ってくれています。

【クラシックレーサーな外観】

900SSは当時としては最新のスーパースポーツバイクの位置づけでしたが、時代が移り変わった今では心の奥底が熱くなってくる様なクラシックレーサーの外観です。

角ばったスマートなタンクはニーグリップがしやすい様に大きなエグリ加工が施されており、シートはシンプルなL字のシングルシート。そのシートにはフロントカウル同様に丸みを帯びたシートカウルが装着されています。

シート真下部分にあるサイドカバーには、大きく排気量である900の文字が大きく刻まれています。サイドカバーの形状もスポーティーなスリットが入っており、細かい部分にも造形の拘りを感じます。

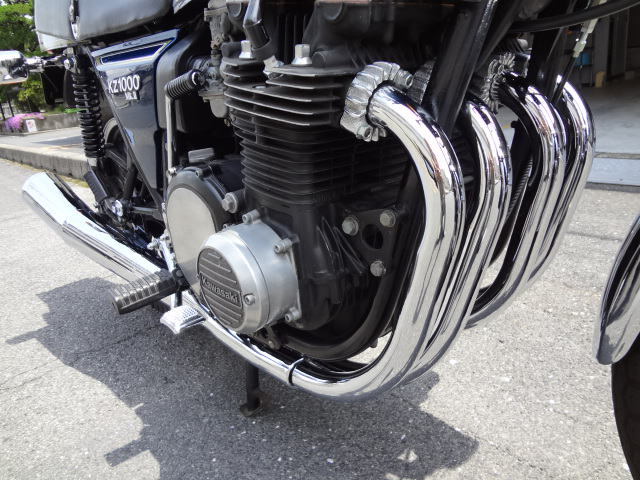

【迫力のL型ツインエンジン】

ドゥカティと言えばやはり『L型ツインエンジン』でしょう。見た目の迫力もさる事ながら、造形の美しさには息を呑みます。またベベルギヤが収納されたカバーも特徴的なデザインです。

また900SSのクランクケースには丸みを帯びた『ラウンドケース』と角ばった形状の『スクエアケース』の2種類が存在します。この二つのクランクケースの違いは単に形状の違いだけではなくシフトチェンジの仕様も異なります。ラウンドケースは『右チェンジ』に対し、スクエアケースは『左チェンジ』です。右チェンジは慣れがかなり必要ですが、どんな感じなのか一度は乗って見たいですね。

そのL型ツインエンジンから伸びる左右2本出しマフラーはロングなメガホンタイプを採用。とことんマイルドな要素を有さないレーシーな仕上がりとなっています。

【安らぐ事を許さないライディングポジション】

前述にもある通り、900SSはライダーに対して『ゆったり乗る』なんて事を決して許してくれない、スパルタンなライディングポジションを強制してきます。

トップブリッジの下に低くオフセットされたクリップオンハンドル、スマートなロングタンク、小ぶりなシングルシート、バックステップ・・・その全てが合致する事で、自然とライダーは跨がるだけで『戦闘態勢』になります。あたかも「マシンと一体になれ」と言わんばかりですね。

この攻撃的なポジションは瞬く間にライダーを『その気』にさせてくれるのは間違いないでしょう。

私もハーフカウル仕様のクラシックカフェレーサーに乗っていましたが、特有の雰囲気と気持ちが高揚するコクピットの眺めは、多少きついライディングポジションを強いられても満足のいくものでした。

【900SSの中古相場は?】

今となっては超レアなバイクとなった900SSですが、現代の中古相場はいくらなのでしょうか。毎度の如く私なりに調べて見た結果ですが、さすがに初年度の個体は見つけられませんでしたが、1980年式〜の個体で、大体300万円前後といったところで、状態が良ければ350万円超のものがチラホラありました。

やはりドゥカティの一時代を支えた名車ですから、然るべき価格だと思います。ちなみにMHRも調べて見ましたが、意外に300万円代を切る個体がいくつかありました。もちろんそれでもまだまだ高価ですが、バイク好きの心をグサグサ刺激するビンテージレーサーなので、後先考えず思わず購入したくなるバイクです。毎度のことですが、ここまで来ると最早資産ですね。

【ドゥカティの技術の集大成】

今となっては旧車の部類ですが、当時のドゥカティの技術の粋を集めた様なマシンである900SSはイタリアのみならず、世界のバイク史に大きな爪痕を残したとも言えます。

旧車としてのオーラを纏い、乗り手を試す様なバイクではありますがそれもまた900SSの魅力のひとつとも言えます。

デスモ構造とベベルギアが織りなすフィーリングは唯一無二のものでしょう。一度で良いからどんな物か試してみたい、いや『試されてみたい』ですね。その時がもし来たとしたら私はちゃんと900SSに認めてもらえるでしょうか。

そんな憧れを抱かせてくれるバイクドゥカティ『900SS』のご紹介でした。

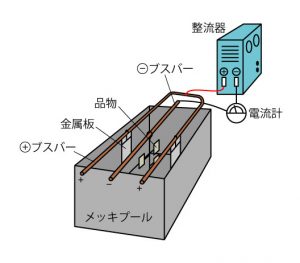

レストアに欠かせない再メッキできます

バイクマフラーの再メッキ実験的に受付開始

お問い合わせが多かった、バイクマフラーの再メッキですが、

ただいま、実験的にマフラー再メッキの加工の受付を開始しました。

消音機が入っているものでも対応可能。

~マフラーの再メッキをされたお客様の声~

お世話になります。先日依頼した再メッキした純正マフラーの取り付けが完了しました。30年前の純正マフラーの再メッキをして頂ける業者がいない中再メッキして頂き有難うございました。出来あがりも申し分ない仕上がりでとても満足しています。

又機会がありましたらお願いします。 山口県 M様

CB400F

再メッキ後(車種・・・CB400F)

再メッキ前(車種・・・CB400F)

※マフラー&液パイにつきましては再メッキ後(再生品の為) ピンホールが原因(ガスが発生)で熱が加わった時点(エンジンをかけた)で膨れる可能性があります。

この場合は過去に何度も再再メッキしたことがありますが、同じ箇所が膨れました。よってメッキ不良ではなく、再メッキ品のためピンホールが原因だといことがわかっております。

ですので、御社にお渡しする時はもちろんメッキ膨れがない状態でお渡しいたしますが、その後膨れは一切ノークレームになります。

ウルフ125t

ウルフ125tマフラーを再メッキいたしました

再メッキ後

再メッキ前

カワサキ750RS(Z2)

|  |

| 再メッキ前 | 再メッキ後 |

|  |

| 板金前の凹み | 板金後→再メッキ |

メッキ手入れ

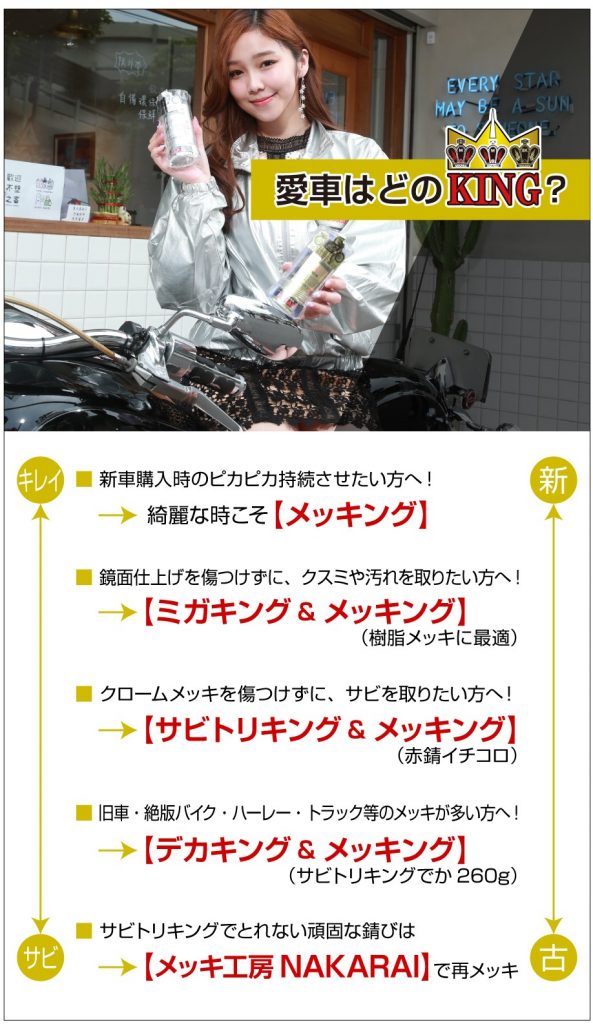

クロムメッキパーツの多い愛車の手入れにおすすめケミカル「メッキング&サビトリキング」についてご紹介させて頂きます。

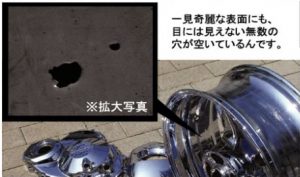

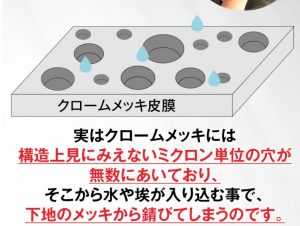

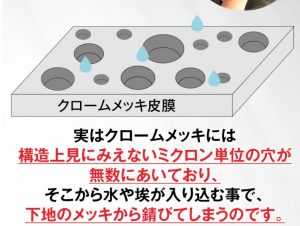

クロムメッキには最大の弱点が!?

クロムメッキには目にみえない無数のミクロン単位の穴があいており、そこから水や埃がはいり、クロムメッキが錆びるよりも前に、下地のメッキが錆びてきてしまいます。

ウオータースポットの発生→点錆び→メッキがめくれてしまいます。

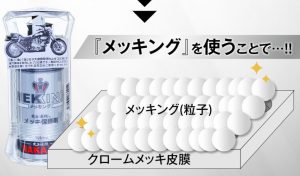

初期の段階で、この穴を埋める事を強くお勧めいたします。

穴を埋める事で、クロムメッキの耐食性が飛躍的に上がます。

クロムメッキ保護剤「メッキング」

クロムメッキ錆落とし剤「サビトリキング」

メッキ加工の事ならNAKARAI

メッキング&サビトリキングを購入する

クロムメッキの事についてもっと知りたい方は、

詳しくはこちら:クロムメッキの全てが解る。