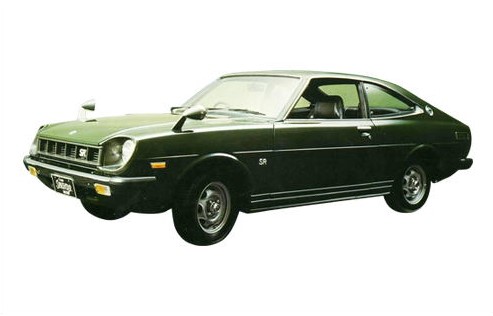

75年式トヨタスプリンタークーペ1600トレノGT

画像参照元・トヨタ自動車公式企業サイト

75年式トヨタスプリンタークーペ1600トレノGTの魅力ポイントまとめ

スプリンタートレノは、過去にトヨタ自動車が生産していた自動車で、1.5L~1.6Lクラスの小型のスポーツクーペでカローラレビンとは車台を共用する姉妹車です。

初代スプリンター トレノは1972年3月、トヨタスプリンタークーペ「SL」、「SR」に対し、よりスポーティーなモデルとして登場しました。当時、スプリンタークーペの高性能バージョンとして用意されたサブネームが「トレノ」でした。搭載エンジンは、上位車種であるセリカ1600GTと同じ2T-G型1.6L DOHCエンジンが搭載され、このモデルと姉妹車のレビンには、トヨタ製の市販乗用車として唯一のオーバーフェンダーが装着されました。また、1973年4月のマイナーチェンジの際に2T-B型1.6L OHVエンジン (105ps) を搭載した「トレノJ(ジュニア)」が追加されました。このJ(ジュニア)の名称は当時のアルファロメオに倣ったものだと言われています。

以来、排出ガス規制等で一時は生産中止になったものの、レビンとともに2000年8月まで7代にわたり生産されました。

漫画の『イニシャルD』で主人公が四代目となるAE86型トレノに乗っていたことから、一般にも“トレノ”の名前は“レビン”と共にスポーティーなモデルとして認知されています。

名前のトレノはスペイン語のトレノ(Trueno)から、レビン(Levin)は英語の古語からそれぞれ「雷鳴」と「稲妻」を意味します。当初「カローラトレノ」「スプリンターレビン」というネーミングでしたが、当時社長であった豊田英二の「レビンは光で音よりも速い。速い方は兄貴分のカローラにやれ」という一声で、サブネームが入れ替わったというのは興味深いところです。

目次

2代目スプリンタートレノ

1974年4月、2代目トレノとしてTE47型が登場しました。カローラがE30型、スプリンターがE40型と分かれたことから、レビンはTE37型、トレノはTE47型となりその後、排ガス規制をクリアしたTE61型、TE65型が発売されました。メーターパネルとセンターコンソールを一体化し、ドライバー側に向けたセンタークラスターという新たな試みのコンソールデザインはスポーティーな演出し、ベンチレーションはセンターベンチレーションとなり、デザインのみならず快適性も向上されました。

★前期(TE47型) 中期(TE61型) 後期(TE65型)

★2代目スプリンタートレノという車

TE47型(1974年-1975年)

エンジンはTE27型に引き続き2T-G型/2T-GR型エンジンを搭載したモデルです。

レビンはクーペとなり、歴代モデルの中で唯一このモデルのみ、レビンとトレノのボディ形状が異なっています。また基本的にグレード名扱いだったレビン/トレノでしたが、トレノのみ豪華装備のGTというグレードが設定されレビン/トレノ系で初のグレード展開となったモデルでもあります。1975年、2T-G型/2T-GR型エンジンが昭和50年排出ガス規制非対応のため生産を中止とりました。これに伴いトレノもレビンと共に同年11月で一旦生産中止となり、このモデルは短命に終わっています。

‥TE61型(1977年-1978年)

電子制御燃料噴射(EFI)と酸化触媒を使うことで、2T-G型エンジンが昭和51年排出ガス規制に適合したため1977年1月、レビンとともに復活したモデルです。マイナーチェンジ時に、カローラにクーペシリーズが、スプリンターにはハードトップが追加され、それぞれ同様の車種体系となりレビンは、ハードトップではなく、クーペに設定されたため、初代と同じくレビン/トレノは同一ボディを使用することとなりました。また、トレノと同時にスプリンターのリフトバックにも2T-G型エンジンを搭載したモデルがありこれは、「1600GT」と名乗り型式はトレノと同一のTE61でした。

‥TE65型(1978年-1979年)

1978年4月に登場。昭和53年排出ガス規制に伴いレビンはTE55型、スプリンタートレノはTE65型として販売されました。型式こそ変わりましたが、エクステリアはTE61型と大差はありませんでした。車両重量は965kg となりTE27型から100kg増となました。年を追うごとに強化される排出ガス規制で、TE27型と比べるとスポーツ性がスポイルされていると言わざるを得ないモデルとなりました。

2代目スプリンタートレノ

2代目のトレノは、この時代の多くの車がそうであるように時代に翻弄されたモデルでした。名機2T-Gエンジンはツインチョークソレックスキャブレターが50年規正に対応しきれなかった事が原因で、生産中止となりました。しかし77年1月、ボッシュのEFIと酸化触媒を組み合わせることによって排ガス51年規制をクリアして新しい2T-GEUエンジンとして復活しました。更には78年4月に53年規制をもクリアしました。2代目スプリンタートレノは2T-Gエンジンが排ガス規制に対応する度TE47、TE61、TE65と形式名変更するという数奇なモデルであると言えます。

75年式トヨタスプリンタークーペ1600トレノGT

★2T-G/2T-GRエンジン

★独自のエクステリアとインテリアの魅力

‥魅惑のエンジン音と豪快なソレックスの吸気音

2T-G/2T-GRエンジンのベースとなったT型エンジンは OHV(オーバーヘッドバルブ)ながらバルブ配置がクロスフローになっていたり、クランクシャフトの固定ベアリングも、トヨタ初の4気筒DOHCエンジンである9Rエンジンでは、3ベアリング支持だったものを5ベアリング支持とするなどもとよりDOHC化を考えられていたと思われます。

エンジン音はアルファロメオジュリアに積まれた4気筒DOHCエンジンのような音を奏でたため、アルファロメオのエンジンを参考にしたとの話もありますが、実際は開発の参考にしたのはフィアットのDOHCエンジンだったのだそうです。

2T-G/2T-GRエンジンは、51年排ガス規制の対応としてボッシュのEFIと酸化触媒を組み合わせ2T-GEUエンジンとして復活しました。しかし 圧縮比が9.8(2T-GRは8.8)から8.4へ下げられたことに加えバルブのオーバーラップ時間の短縮、カムシャフトの作用角が小さくなりました。昭和53年規制適応型2T-GEUエンジン(出力:115ps/6,000rpm トルク:15.0kg・m/4,800rpm)でのカタログ上のスペックは2T-Gエンジン(出力:115ps/6,400rpm トルク:14.5kg・m/5,200rpm)を上回りましたが、高回転での力強さでは2T-Gエンジンに軍配が上がります。

高回転での力強さに加えあのアルファロメオに匹敵するエンジン音とソレックスの吸気音が後のEFI搭載のエンジンにはないスパルタンな魅力がTE47型スプリンタートレノにはあるといえます。

余談ですが、名機2T-GエンジンのDOHCヘッドはヤマハが請け負っていたのは有名な話ですが、EFI化された2T-GEUエンジンのシリンダーヘッドにはYAMAHAのロゴが入っていました。

独特のエクステリアと心を擽るインテリア

2代目スプリンタートレノのエクステリアでの特徴は、ヘッドライトを奥まった位置に配置してロングノーズを強調するスラント状のデザインでしょう。このダイナミックなスポーツカー然とした2代目トレノのデザインは、当時のレビンよりも人気があったようです。

インテリアは先代TE27型に比べグレードアップされました。メーターパネルとセンターコンソールを一体化したかぎ型のデザインは、センタークラスターをドライバー側に向けるというよりスポーティーな演出も取り入れられました。このスポーティーなコックピットは後の80スープラに受け継がれました。

インスツルメントパネルだけはシルバー調のカラーリングとした内装は、⿊⼀⾊の合成⽪⾰で覆い、当時のスポーティモデルの定番ともいえるセミバケットシートが奢られました。メーター類も⼤径の速度計と回転計に加え、コンソール上部に油圧計、電流計、油温計、⽔温計、時計などが備えられたインテリアはTE27型のスパルタンなイメージを継承しながら、洗練されたものとなりました。

また、GTではファブリックシート、センターアームレスト付きの⼤型コンソールや革巻き4本スポークステアリング、OKモニターなどが装備され、標準ではラジオもないトレノとは違い、トレノGTはグランツーリスモという位置づけがされました。但し、後部座席はレビンに比べ狭くレッグスペースが小さいため、補助的なシートと考えた⽅が良でしょう。

TE47型 トレノGT

ロングノーズのフルファストバッククーペである2代目トレノですが、排ガス規制に翻弄され続けたモデルといえます。その中で2T-Gユニットを積む前期型のTE47型は短命であったということを差し引いても非常に魅力的なモデルです。TE27型よりも車重が増え935kg(トレノは925kg)となったとはいえ、2T-Gエンジンは1tを切るボディをスパルタンに走らせることが可能です。2代目トレノのデザインだけに惹かれているとか日常乗りにも使うというのであれば2T-GEUを搭載した現代的なTE61型やTE65型をおすすめしますが、2T-Gのエンジン音とツインチョークソレックス40PHHキャブレターの吸気音はその手間さえも楽しさに変えてくれるモデルです。

【旧車パーツのリクロームメッキ出来ます】

NAKARAIメッキで加工した旧車パーツ参考事例を掲載させていただきます。

ケンメリバンパー

|

| 再メッキ前 |

|

| 再メッキ後 |

ダットサン フェアレディ(SR311型)リヤバンパー

|  |

| 再メッキ前 | メッキ剥離後 |

|

|

| 板金修理後 | 再メッキ後 |

|

| 再メッキ後バンパー |

旧車パーツのメッキ手入れ

クロムメッキパーツの多い旧車パーツの手入れにおすすめケミカル「メッキング&サビトリキング」についてご紹介させて頂きます。

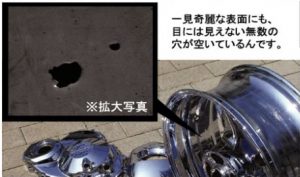

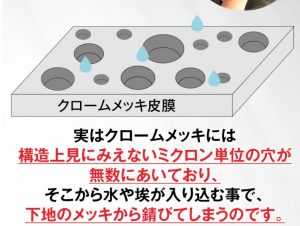

クロムメッキには最大の弱点が!?

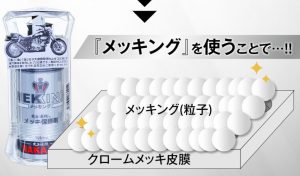

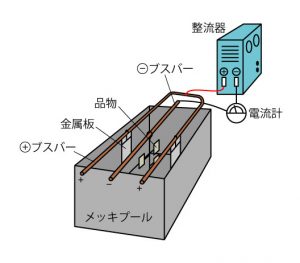

クロムメッキには目にみえない無数のミクロン単位の穴があいており、そこから水や埃がはいり、クロムメッキが錆びるよりも前に、下地のメッキが錆びてきてしまいます。

ウオータースポットの発生→点錆び→メッキがめくれるくらいの錆びになってしまいます。

錆びてきていない初期の段階で、この穴を埋める事を強くお勧めいたします。

穴を埋める事で、クロムメッキの穴を埋める事で耐食性が上がます。

クロムメッキ保護剤「メッキング」

クロムメッキ錆落とし剤「サビトリキング」

メッキ加工の事ならNAKARAI

メッキング&サビトリキングを購入する

(POPデザインは バイク/車/トラック とありますが中身は一緒です)

クロムメッキの事についてもっと知りたい方は、

詳しくはこちら:クロムメッキの全てが解る。